お話をしてくれた方

三谷 剛平さん

ミタニ建設工業株式会社

代表取締役社長

皆さんのご家庭でも、こまめな節電やエコバッグの使用など、家計や暮らしのために工夫をしていることがあるのではないでしょうか?

実は、そういった行動が知らず知らずのうちに、カーボンニュートラル(※1)への貢献になっているのはご存じですか?

今回は、会社として新事業に取り組み、社員の労働環境を改善し、脱炭素に大きく貢献しているミタニ建設工業株式会社を取材しました。

どのような取組が脱炭素に繋がったのか、代表取締役社長・三谷剛平さんにお話を伺いました。

※1 CO₂(二酸化炭素)をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること

️土木、建築、舗装のプロが集まる高知県内屈指の建設企業

- まずは企業紹介をお願いします。

-

当社は1970年に三谷道路株式会社として創業しました。当時は主に道路を作る企業としていて、その後、地域に根ざした建設会社として高知県の皆様の暮らしを支えてきました。

公共工事や民間建築など幅広い分野で実績を積み、現在は脱炭素社会の実現に向けて太陽光発電事業の導入や社内の省エネルギー化など、積極的に取り組んでいます。

- 太陽光発電事業の導入や社内の省エネルギー化に取り組むこととなったきっかけを教えてください。

-

大学卒業後に、総合建設会社の株式会社大林組で土木工事の現場監督として6年ほど勤めていました。28歳の時、父から「そろそろ高知県に帰ってこないか?」と声をかけられたことをきっかけに、ミタニ建設工業株式会社に入社しました。

私自身、「現場で直接施工に携わりたい」というよりも経営の方に興味がありました。家業を継いで仕事を進めることで、世の中に貢献できると考え、当時アナログだった社内体制の改革や、将来を見据えた事業の展開に取り組みしました。その結果、太陽光発電事業や社内の省エネルギー化に繋がっていきました。

2013年からスタートした太陽光発電事業

- 将来を見据えた事業とは太陽光発電のことですか?

-

はい。再生可能エネルギー(※2)で発電した電力を電力会社が一定期間買い取る「FIT制度」(※3)がスタートし、当社でもやってみようと着手しました。

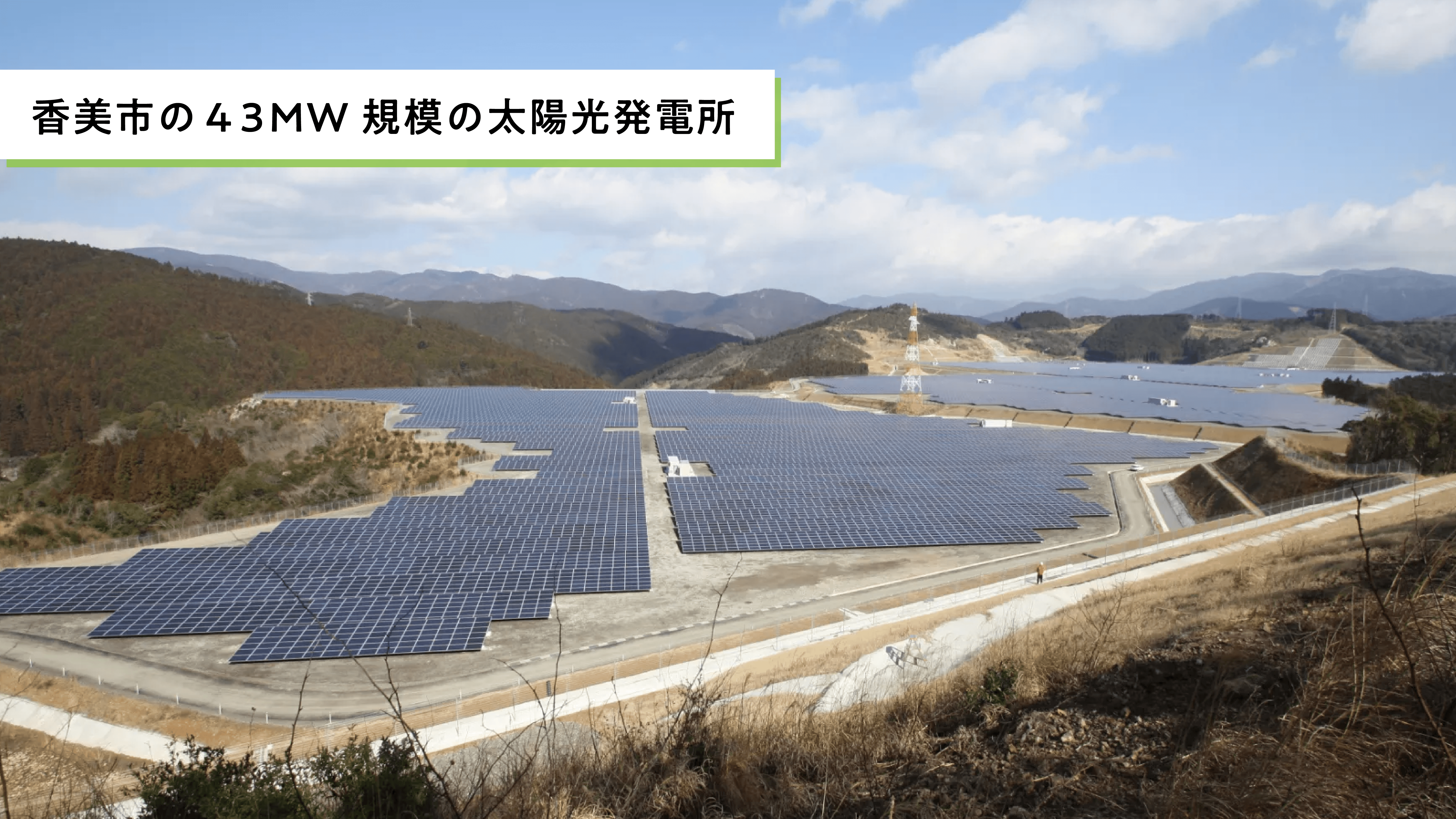

まず2013年、芸西村に1.2MW(メガワット)規模の太陽光発電所を設置し、その後、2017年には香美市に当時中四国で一番大きい43MW規模の太陽光発電所を建設しました。

※2 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源のこと

※3 Feed-in Tariffの頭文字で、「固定価格買取制度」を意味する

この制度は、風力、水力、地熱、バイオマス、太陽光などの再生可能エネルギーからつくられた電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束するもの

- 建設当時苦労したことはありますか?

-

最初は画期的だと言われていた太陽光発電ですが、設置による川の汚れや景観への影響など、さまざまな問題を地域の方から提起されました。しかし、当社は土木、建築、舗装のプロとして、地域の方からのご理解を得るために工事前の地元説明会を実施し、周辺環境への配慮を徹底して取り組みました。そのため、基礎工事のプロとして仕上がりの品質まで追求し、安全性や耐久性に優れ、周辺環境にも配慮した発電設備を完成させることができました。

おかげさまで、見学にいらっしゃった方から施工を依頼されることもあり、これまでに高知県内外の20ヶ所に施工しました。

高知県は日照時間が長いので、太陽光発電に適した環境です。しかし、平地が少なく、適した土地を見つけることに最も苦労しました。また、硬い地盤で建設する際は、火薬を使用して掘削をする必要があるので、高速道路への許可も必要と、多くの困難を乗り越えて設置に至りました。

社内改革が自然と脱炭素に繋がった

- 太陽光発電事業以外にも、社内の省エネルギー化を図ったとおっしゃっていましたが、具体的にはどのような取組をされているのでしょうか?

-

はい。アナログな社内体制の見直しがきっかけでした。

例えば、入社当時、社員は個人の携帯電話を使用して仕事の連絡をしていました。そのため、毎月電話会社から届く通話明細をもとに、仕事で使用した通話料を自己申告する作業を全社員が毎月おこなっており、手間と時間がかかっていました。

そこで、入社後すぐに社内のデジタル化に取り組み、全社員にスマートフォンを支給するとともに、現場の工程表や仕様書などの書類をタブレット化しました。これにより、通話料の確認や申請作業が不要となり、各自が本来の業務に集中できるようになりました。また、現場でも必要な情報をすぐに共有・確認できるようになったことで、打ち合わせの回数が減り、業務のスピードも向上しました。

脱炭素に向けたプロジェクトチームを発足

- その他にも脱炭素への取組をなされていると伺いましたが、具体的にはどのようなことですか?

-

社内で脱炭素に向けたプロジェクトチームを発足させ、高知県内初の中小企業向けSBT認定(※4)も取得しました。書類を減らすための電子化もその一環ですが、本社と現場のCO₂(二酸化炭素)排出量削減に向けた、脱炭素施工計画書の策定や環境教育の実施などを推進し、CO₂(二酸化炭素)排出量や削減率の管理をおこなっています。また、CO₂(二酸化炭素)排出量を可視化できるクラウドサービスを導入して、本社と現場におけるCO₂(二酸化炭素)の見える化もおこなっています。

具体的な取組としては、タブレットの導入や書類の電子化、RPA(※5)の活用による残業時間の削減です。 例えば、安全日誌や作業手順の電子化に取り組みました。また、点検表を紙から点検フォームへ移行することで、ペーパーレス化を実現し、集計や書類整理の手間を削減しました。さらに、社内パトロール来場時の安全書類はクラウド上で共有する仕組みにより、本社で事前確認が可能になりました。

例えば、安全日誌や作業手順の電子化に取り組みました。また、点検表を紙から点検フォームへ移行することで、ペーパーレス化を実現し、集計や書類整理の手間を削減しました。さらに、社内パトロール来場時の安全書類はクラウド上で共有する仕組みにより、本社で事前確認が可能になりました。

これらの取組の結果、新規入場者教育の動画化では月3時間、点検フォームの活用では1日あたり30分の時間削減を達成し、トータルで月19.5時間の業務効率化が実現しました。

※4 Science Based Targets(科学に基づく目標)の略称で、産業革命前と比べて世界の気温上昇2℃を十分に下回るレベルに抑えるために必要な、科学的根拠に基づいた企業ごとの排出削減目標のこと

認定プロセスは、企業の排出量測定から始まり、科学的根拠に基づく削減目標の設定、SBT事務局への提出と審査を経て認定され、その後は年次報告と定期的な見直しがおこなわれる

※5 Robotic Process Automationの略称で、パソコンでおこなうバックオフィス業務やホワイトカラー業務を自動化できる業務効率化ツールのこと

- 省エネルギー化の推進というのはどんな取組ですか?

-

本社や現場事務所の照明をLED化し、省燃費運転やアイドリングストップなど、省エネルギー活動を推進しました。

また、現場施工ではICT(※6)を活用した省力化施工の拡大やハイブリッド建機(※7)、電動建機の導入をし、省エネルギー工法を積極的に採用しています。

※6 Infomation and Communication Technologyの略称で、情報や通信に関する技術の総称

※7 重機が車体を旋回して、スピードを落としていくことに生じるエネルギーを、電気モーターを使って電気エネルギーへと変換システムが搭載された重機のこと

-

工事現場はどうしても大きな音や黒い排出ガスのイメージがありましたが、そうしたスマート化が進んでいるんですね。

社員さんからの反応はありましたか?

-

社員の中にも、今まで当たり前のように続けていた業務の中で、「なんとかしたい」と思っていた人は少なからずいたと思います。RPAを使用することで、業務が便利になったことを実感してもらえたと感じています。

また、若手社員が活躍する場面も増えてきており、個人個人が業務を改善しようという考えに変わり、現場からも新しい提案が上がってくるようになりました。

無駄の削減と品質の向上が自然と環境保護へ

-

現在は、協力業者との交流会を実施し、専門家による講演や、企業の製品・サービスの紹介、各企業の課題や取り組みについて共有するワークショップも開催し、脱炭素に向けた新たな取り組みをおこなっています。

地域貢献をするとともに、社内の無駄をなくし、より良い仕事ができる企業になれるように努めていきたいと考えています。

土木、建築、舗装の三本柱を展開する県内でも屈指の建設会社であるミタニ建設工業株式会社。他事業で得た知識を生かした太陽光発電事業の参入や会社自身の省エネルギー化、業務の効率化などを通じて脱炭素に取り組まれており、まさに先進的な視点のお話を伺うことができました。