お話をしてくれた方

町村 輔さん

北川村役場

総務課 兼 経済建設課 課長補佐

森林面積が95%という山間部にある北川村。「ゆずの村」として有名な北川村には河川やダムなど豊富な水源があり、昔から水にまつわる事業が盛んな地域でもあります。

今回はその豊富な水源を活かし、村全体の脱炭素化を実現し、新たな雇用や防災機能の強化を図る「持続可能な人口1,000人の村」モデル構築に向けた取組について、北川村役場の総務課兼経済建設課・町村 輔さんにお話を伺ってきました。

水にまつわる事業でCO₂(二酸化炭素)の削減を進める村

- 北川村といえば「ゆず」ですが、実は水源も豊富な村なんですね。

- 北川村は、年間を通じて温暖多湿で、昼夜の気温差が大きいことからゆずの栽培に適しており、生産量も高知県内2位ということから、ゆずのイメージが強いと思います。しかし、北川村は年間を通して降水量が多く、水が豊かな村でもあります。村の中央部を南北に流下する奈半利川水系は、電源開発株式会社による水力事業がおこなわれているほか、昔からアユが釣れる河川として有名なスポットでもあります。そういった意味では、「水の村」と捉えることもできます。

- その「水の村」が今回の脱炭素への取組と関わっていますか?

-

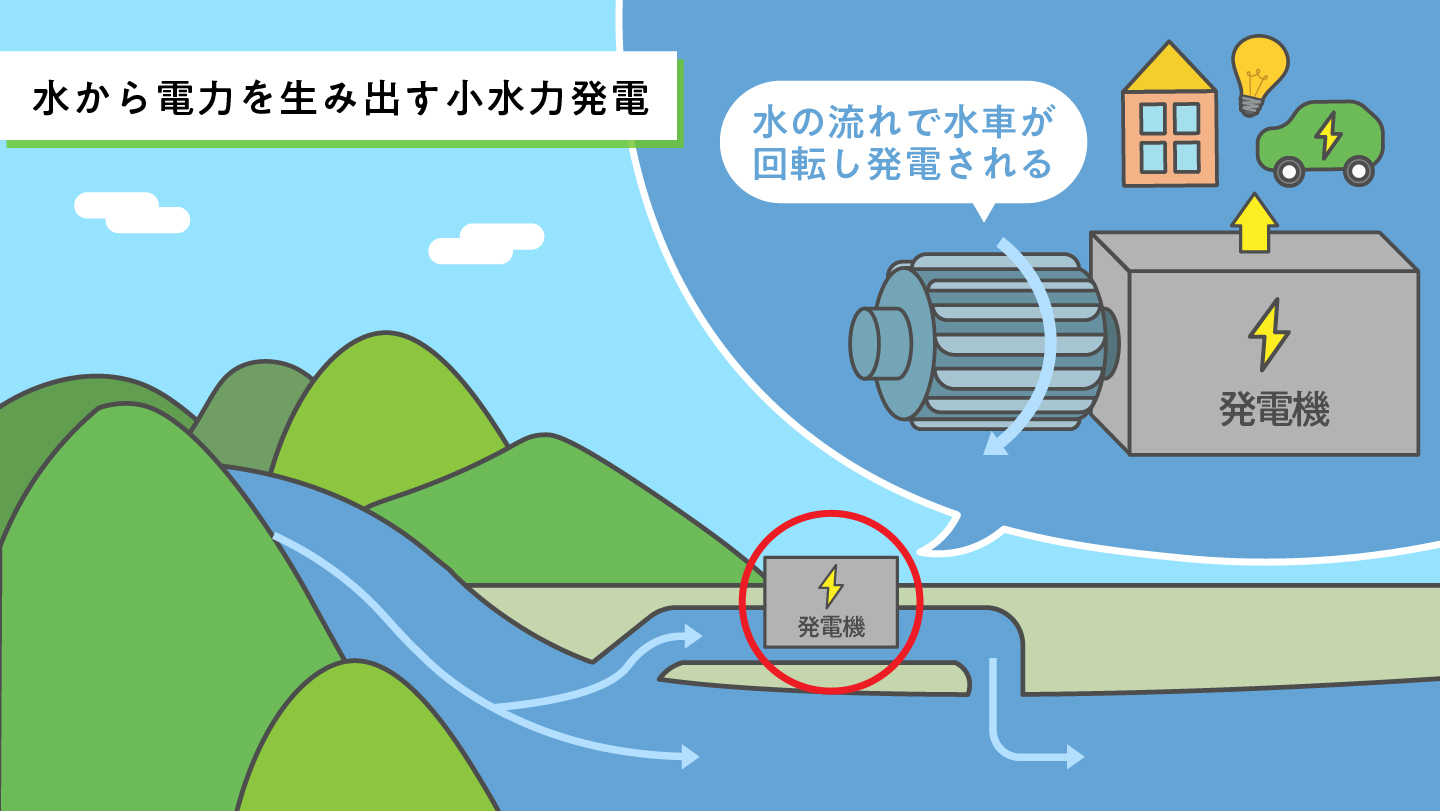

はい。北川村は2050年カーボンニュートラル(※1)に向けた脱炭素先行地域(※2)に選定されました。「持続可能な人口1,000人の村」と称して、モデル構築に向けたプロジェクトを推進しています。現在、国が全国100箇所を目指して事業選定をおこなっている中で、北川村は3回目の選定で選ばれました。その事業の要となるのが豊富な水源を利用した小水力発電(※3)です。

※1 CO₂(二酸化炭素)をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること

※2 2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂(二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる地域

※3 ダムのような大規模構造物を必要せず、水の流れで発電用の水車を回して発電機を動かし、電気を生み出すこと

1,000kW以下の水力発電を、小水力発電と呼ぶ

- 具体的にはどのようなことをしますか?

- 北川村では、村内4箇所(宗ノ上地区、蛇谷地区、矢筈地区、平鍋地区)に小水力発電を導入し、村全体にこの再生可能エネルギー(※4)を供給します。この4箇所の小水力発電設備施設の合計出力は739kW(キロワット)の計画です。

※4 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

- 「739kW」とは、どれくらいの電力になりますか?

- 村内の公共施設、住宅、オフィスの9割以上の電力をこの4ヶ所でまかなうことが可能です。

-

村のほとんどの電力をまかなえるとはすごいですね。

村民の方の反応はいかがですか?

-

みなさんの生活に直接関わる電気のことなので、とても関心が高いと感じています。

プロジェクトを進めるために2022年に集めたアンケートでは、9割の村民の方が「電気料金が値上げしても利用したい」や「電気料金が変わらなければ利用したい」、「電気料金が安くなるなら利用したい」と回答していました。

公共施設への太陽光・蓄電池も導入し、自家消費

- 小水力発電のほかにも計画している取組はありますか?

-

村内の公共施設9箇所に太陽光発電・蓄電池を導入し、施設ごとに自家発電ができるよう事業を進めています。これは、日常生活での利用だけでなく、災害時の電源としても活用できるよう検討しています。

また現在、村内の保育所、小学校、中学校について、15年一貫教育(※5)を進めるために建物自体を一体化する計画があり、その建物のZEB化(※6)を推進する予定です。建物の高気密、高断熱に加え、省エネ機器の導入、太陽光発電を搭載することで、建物で消費するエネルギー収支をゼロに近づけます。

※5 15年間同一の学校で、目的に応じた教育を通しておこなうこと

※6 建築物のエネルギー効率向上や再生可能エネルギーの利用によって、エネルギー消費の実質ゼロ化をめざすもの

- 快適な環境を整備することで、教育の現場にも活気が溢れそうですね。

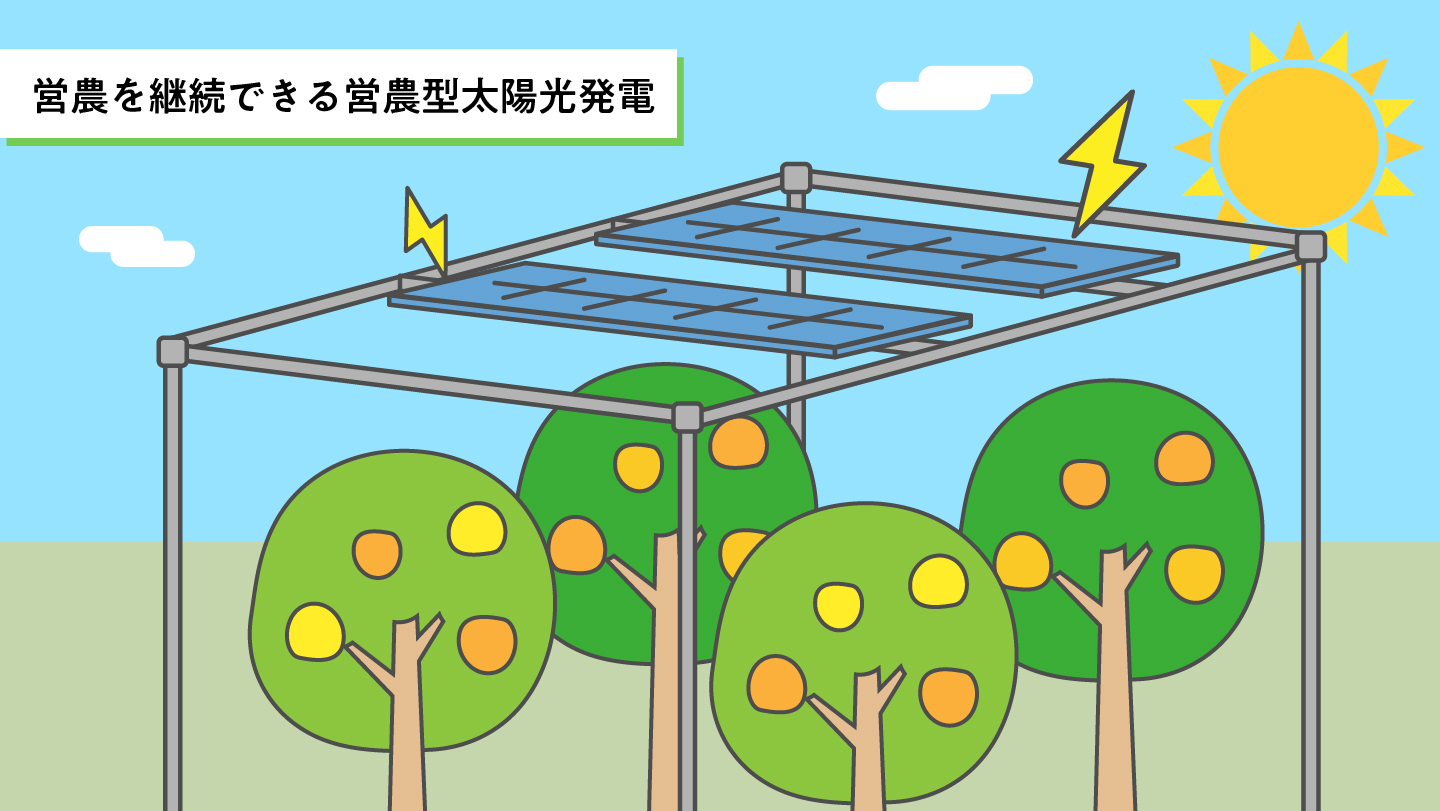

️農作物の栽培をしながら太陽光発電をおこなう仕組み作りにも着手

村全体で再生可能エネルギーの活用を計画している北川村。そんな北川村の特産品であるゆずをはじめとする農産業の活性化にも、脱炭素の取組を通じて貢献していきたいと町村さんは語ります。

-

現在、太陽光発電をしながらゆずなどの農作物の栽培ができないかと模索しています。

村内の屋根の上には限りがあるため、農地を活用した営農型太陽光発電(※7)の道を探っています。太陽光パネルを設置することで、遮光されたゆずの生育に影響を与えないかどうか、大学や企業などと意見交換しながら方策を検討中です。

農業収益の向上に繋がるような事業にできればと考えています。

※7 農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と並行して発電を共有する取組

村民の移動手段にも脱炭素を導入

- 村の中でどんどん環境整備がおこなわれていますが、他にも検討していることはありますか?

- 現在、村内の公共交通はバスのみです。高齢者の方や観光客にとってバスの需要は高いです。そこで2025年度には、2台のEV(※8)バス(電気自動車)を導入する予定です。また、住民や事業者向けのEV導入補助金を村として創設し導入を図るなど、運輸部門のEV化も進めています。

※8 Electric Vehicleの略称で、ガソリンや軽油(ディーゼル)を使用せず、バッテリーに蓄えた電気でモーターを駆動して走る自動車

再生可能エネルギー・省エネの整備がゴールではない

- 村民の方ができる身近な取組はありますか?

-

家電の省エネ化や節電など、日頃の小さな積み重ねが村全体の脱炭素化に繋がります。その際、みんなが前向きに取り組めることが大事だと思っています。

例えば、宅配便の置き場所の指定配達や時間指定をすることで、1回で荷物を受け取れます。これは、再配達で発生するCO₂(二酸化炭素)の排出を減らすことにも繋がりますし、社会的に問題となっている宅配業者の負担も削減できるので、関わるみんなにメリットがある取組だと思います。我が家でも、折りたたみ式の宅配ボックスを設置しています。

-

日頃の積み重ねが省エネに繋がるんですね。

最後に、今後の展望はありますか?

-

現在、村の人口は1,100人程度で、出生数は年間5人程度です。少子高齢化は大きな課題であり、移住や定住に向けた取組を進めています。そういった中で、脱炭素の取組も地域活性や新たな人材の流れに貢献できるような取組にしていきたいと考えています。

事業を進める中で、小水力事業の工事管理や電力供給の仕組みづくり、完成後の発電所の運用などの技術者が必要になります。また、営農型太陽光発電を推進する上でも意欲的に取り組む担い手の方が必要になってきます。脱炭素の輪が広がる中で、そういった新しい人の流れを作る機会にもなればと考えています。

「脱炭素達成してよかったね」で終わるのは勿体無いので、この事業を通じて村内外の方々やさまざまな企業に興味を持ってもらい、村の未来の可能性も広がっていけばいいなと思っています。

人口減少、少子高齢化、農業事業者の後継者不足など、多くの地方と同じ課題を北川村も抱えています。しかし、小さな「村」だからこそ、村民の協力が得られやすく、新しい取組の実現も素早くできるという強みがあります。北川村の豊かな自然資源を活かした小水力発電や太陽光発電の導入は、「環境に優しいエネルギー」を北川村で作り出すため、村の自立に繋がります。

この脱炭素の取組が、北川村の新たな価値を生み出し、新しい雇用や災害にも強い村を作り出していくのを感じました。始まったばかりの事業ですが、2030年には自然の力を活用した持続可能な北川村が実現しているはずです。