お話をしてくれた方

丁野 恵さん

須崎市役所 環境未来課 環境企画係長

廣見 哲夫さん

高知ニューエナジー株式会社 代表取締役社長

環境省「地域版GXモデル」に選ばれた須崎市の取組

皆さんは「GX」という言葉をご存知ですか?

グリーントランスフォーメーション(Green Transformation)の略称で、温室効果ガスの排出量削減を目指し、化石燃料から太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー(※1)が中心の産業構造へ転換する取組のことをいいます。

日本の各地域の脱炭素化に向けて、環境省では「地域版GX」という取組をおこなっており、その「重点選定モデル」として須崎市と日高村が選ばれました。

今回は具体的な取組について、須崎市役所環境未来課・丁野恵さんと、事業に関わる企業である高知ニューエナジー株式会社の代表取締役社長・廣見哲夫さんにお話を伺いました。

※1 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

- 須崎市と日高村が選ばれた「地域版GXモデル」とはどういうものですか?

- 「地域版GXモデル」とは、環境省が全国で展開している取組です。2050年カーボンニュートラル(※2)の実現に向けて、地方創生と地域の脱炭素化を同時実現するモデルとなる脱炭素先行地域(※3)を、2025年までに100箇所以上選定・創出していこうというもので、2023年に須崎市と日高村の共同計画が重点選定モデルとして選ばれました。

※2 CO₂(二酸化炭素)をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること

※3 2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂(二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる地域

- その計画の具体的な内容を教えてください。

-

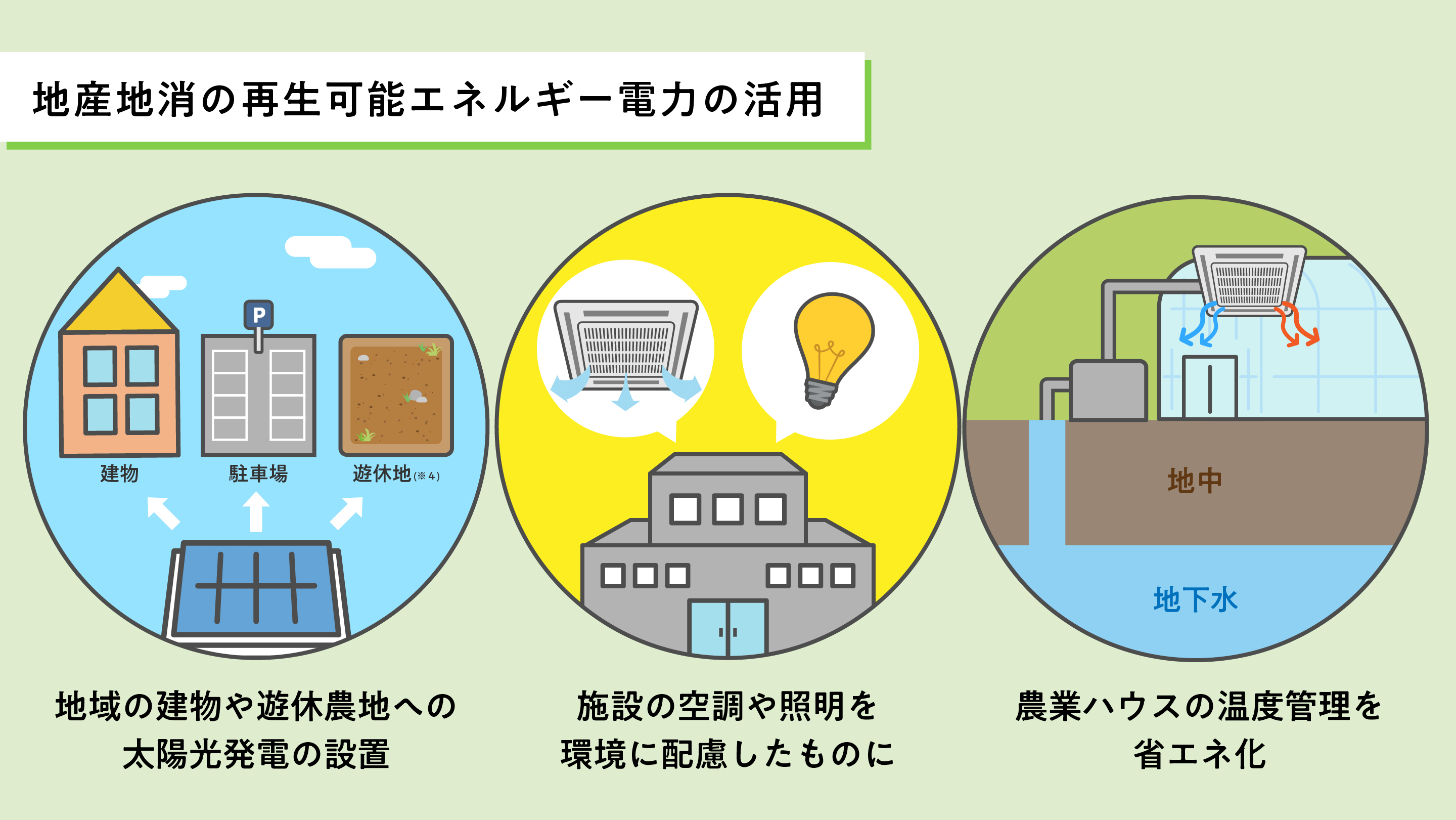

地産地消の再生可能エネルギー電力によって、安心安全で脱炭素な住宅エリアづくりを促進することです。

具体的には、須崎市と日高村が出資する地域新電力会社「高知ニューエナジー株式会社」が、地域内の戸建住宅やJA関連施設、公共施設を中心に、遊休農地(※4)や駐車場などにも太陽光発電を設置し、地域内の契約者に再生可能エネルギー電力を供給します。

また、須崎市内の体育館4施設に地下水熱を利用した空調設備を導入します。 また、農業におけるエネルギーコストの抑制と脱炭素化の実現も目指しています。

また、農業におけるエネルギーコストの抑制と脱炭素化の実現も目指しています。

須崎市の特産品であるミョウガを中心に、農業ハウス内の温度管理に使用されている空冷式ヒートポンプ(※5)を、地下水熱を利用した設備に置き換えるほか、太陽光発電によって温水をつくり蓄熱するなど複数の手法を組み合わせて省エネ化を目指しています。

日高村でも特産品であるトマトのハウスにおいて太陽光発電や蓄電池などが利用されています(※6)。

※4 かつては農地だったが現在は放置されており、引き続き耕作されないと見込まれる農地のこと

※5 外気にある空気中の熱をポンプのように汲み上げ、ハウス内へ熱を移動させる技術

※6 日高村の取材記事「「エネルギーと経済の地産地消」で脱炭素と防災力向上を目指す」を参照

- つまり、再生可能エネルギー電力を地域でつくり、地域の暮らしや農業に利用するための仕組みづくりがおこなわれているということですね。

環境のためだけではない 農業や暮らしのためにもなる

再生可能エネルギー電力による地域貢献について、より詳しい現状を高知ニューエナジー株式会社の廣見さんにお伺いしました。

- まずは、高知ニューエナジー株式会社の事業について教えてください。

-

「新電力」という言葉を耳にされたことはありますか?

2016年から始まった電力自由化によって、電力供給事業に新規参入した電力会社のことをいいます。

そのうち、地域内の発電電力を最大限に活用して、主に地域内の公共施設や民間企業、ご家庭に電力を供給し、自治体が出資する電力会社を「自治体新電力」といい、当社はそれらにあたります。

-

これまで高知県内で使われる電力供給の多くは、地域外に依存するしかありませんでした。しかし、エネルギーコストの問題や災害発生時のリスクを考えると、地域内で再生可能エネルギーをつくり、供給・活用していくことが理想的です。

その理想を実現していくために、須崎市や日高村などが出資をして当社が設立されました。再生可能エネルギー電力を地域でつくって供給・販売し得られた収益は、さらなる再生エネルギー事業の計画や脱炭素化を目指す事業など地域課題を解決していくための取組に再投資されていきます。

- 廣見さんは、なぜ再生可能エネルギー電力事業に取り組もうと思われたのですか?

-

前職は農業関係の仕事をしており、農家さんが安定した収益を得られるようにアドバイスやサポートをおこなっていました。しかし、その中でも常にエネルギーコストの問題がついてまわっていました。

高知県の農業においてハウスは欠かせませんが、温度管理に必要な空調設備のランニングコストが大きな負担となっています。野菜は私たちの生活に直結するものなので、大幅な値上げすることも簡単にはできません。そうなると、農業は厳しいからと離農や後継者の減少に繋がっていきます。

そうした現状を打開するためには、地域内に再生可能エネルギー電力の会社が必要だと思い、一念発起してこの世界に飛び込みました。

-

- 農業の課題は、私たちの食生活や家計にも影響しますよね。地産地消の再生可能エネルギー電力が普及することは、環境だけでなく、農業や私たちの生活にとっても嬉しいことなんですね。

️地下水熱を利用して重油や電力の使用料を削減

- 現在、須崎市で進行中の取組について教えてください。

- 地域内にある施設を中心に太陽光発電や蓄電池を設置し、市役所や体育館などへ再生可能エネルギー電力の供給をおこなっています。

-

体育館は、地震などの災害発生時に避難所として利用されます。近年の夏場は猛暑が続いており、空調なしでは命の危険に繋がります。

非常時に地域外からの電力が途絶えても、地域内から再生可能エネルギーを供給できれば空調設備を稼働させることができます。こうした地産地消の再生可能エネルギー電力には、防災力を高めるというメリットもあります。

- 地域の方にとっても大きな安心になりますね。農業分野ではどのような動きがありますか?

-

須崎市の特産品であるミョウガは温暖な気候に適した作物です。そのため、冬場の栽培にはハウス内の暖房が欠かせません。従来は重油や電気を使って空調設備を動かしていましたが、高コストで環境への負荷も大きいという課題がありました。

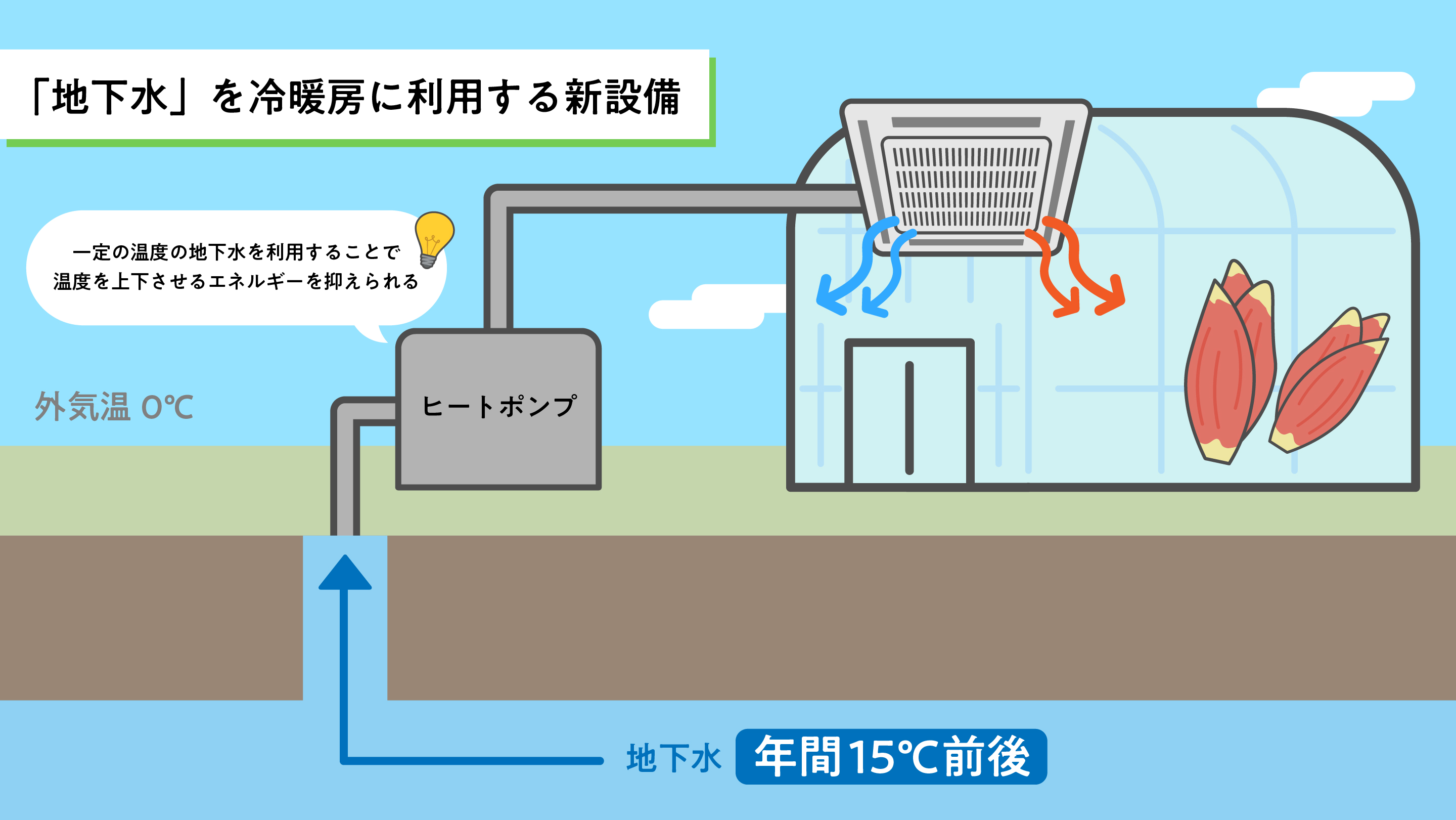

そこで地中を自然に流れている「地下水」を冷暖房に利用する新設備を開発し、新たに導入していただけるように農家さんへ呼びかけています。

- 地下水を利用する新設備とはどのようなものですか?

-

地下水は外気の影響を受けにくく、年間を通じて15℃前後の温度を保っているため、暖房の補助に活用します。例えば冬場、外気温が0℃のときに通常の暖房設備を使うと、一気に15℃まで温度を上げるのに大量のエネルギーが必要になります。しかし、地下水熱を利用すれば、すでに15℃の状態から暖房を始められるため、従来の方法よりも使用する重油を抑えることができます。

- 導入促進のためには、導入コスト抑制や設備自体の入れ替えやすさも大事だと思いますが、その点はどのように対策されていますか?

-

現在設置している空調設備をできる限り活用できるようにするため、どのメーカーの設備にも対応できるよう「後付け型」の地下水熱を利用する機器のヒートポンプを提案しました。

また、ハウスの立地場所によっては、地下水の流量が少ないところもあります。そこで機器の改善をおこない、少量の水でも効果を生めるようになりました。

それと、須崎市内の多くのハウスが空調設備の更新時期を迎えているため、設備の入れ替えと同時であればより導入もしやすいと考えています。

- 地下水利用ヒートポンプを使うことで、どれくらいの省エネ効果がありますか?

-

元々ある設備や環境によって差はありますが、モデルの一例として重油削減量は年間約2,635kLになります。電力使用量はヒートポンプ導入によって増加しますが、再エネ率30%の電力に置き換えることで、温室効果ガスは年間約7,398t-CO₂(二酸化炭素)削減できます。この削減量は、ハウス約150棟分のCO₂(二酸化炭素)排出量に値します。

なお、ハウスの規模や作物、導入前の設備がボイラーかヒートポンプかでも削減効果は変わってきますが、それを踏まえた上でも平均して年間約100万円のランニングコストの削減に繋がると思います。

-

ぜひ多くの農業ハウスに広がっていただきたいと思います。

では、最後に脱炭素社会実現に向けた須崎市の展望やビジョンを教えてください。

-

須崎市総合計画では、目指すべき未来像を「未来へつなぐ元気創造のまち」と掲げ、基本理念の一つを「安心で住み続けたいと思うまち」としています。

脱炭素先行地域づくり事業の実施により、再生可能エネルギーの活用による自立分散型エネルギーシステムを構築しつつ、持続可能な循環・共生の取り組みを推進し、営み・暮らし・地域を支え、「安心で住み続けたいと思うまち」につなげていきたいです。

太陽光や地下水といった地域にある自然から生まれたエネルギーを地域の施設や産業で活用していこうという動きがすでに始まっていることに感動しました。地下水熱利用設備は農業ハウスだけでなく一般家庭でも設置可能だそうです。地元産の再生可能エネルギーを使う未来も、そう遠くはないかもしれません。