お話をしてくれた方

石川 智也さん

梼原町役場 森林(もり)づくり脱炭素推進課 副課長

梼原町は最大標高1,455m、森林が梼原町の面積の91%(※1)を占める自然に囲まれた「雲の上の町」として親しまれています。梼原町では、高い標高に吹く風の力や太陽の光など、自然の力を活用したエネルギーづくりの取組を通して、高知県で初めて環境省から「脱炭素先行地域(※2)」に選定されました。今回は、森林資源を利用した木質バイオマス発電事業(※3)について、梼原町役場森林づくり脱炭素推進課・石川 智也さんにお話を伺いました。

※1 農林水産省「梼原町の位置・人口・面積」より引用

※2 2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂ (二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる

※3 再生可能な生物由来の有機性資源(化石燃料を除く)のことで、間伐材や造材で生じた木くず・原木・枝葉などの木材を活用した発電事業

雲の上からCO₂ (二酸化炭素)排出ゼロを目指す町

-

- 梼原町の再生可能エネルギー(※4)を活用した取組について教えてください。

※4 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂ (二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

-

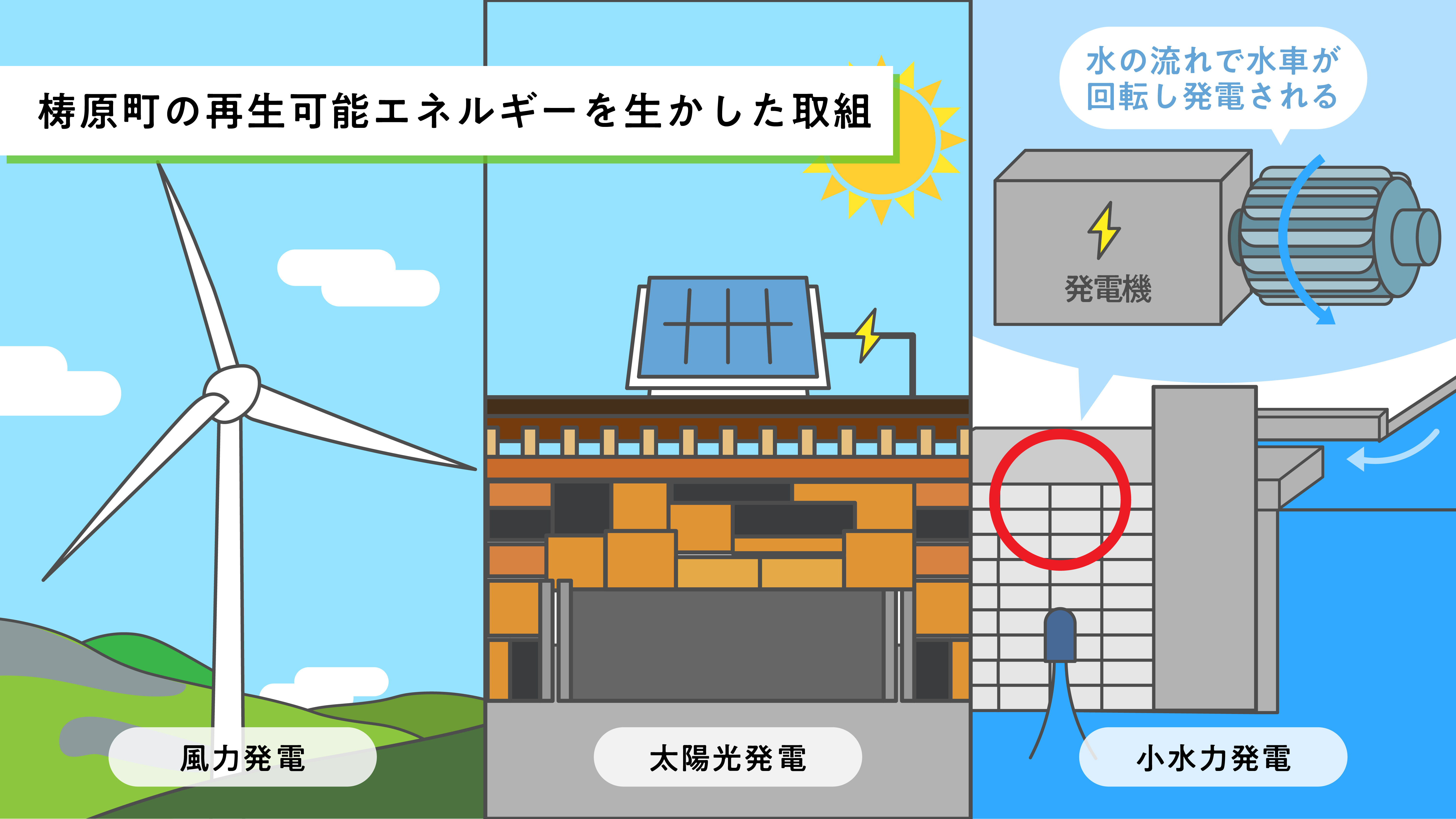

梼原町では、風、光、森、水などの再生可能エネルギーを生かした取組をおこなっています。

1999年から四国カルストに600kW(キロワット)の風力発電機を2基設置し、2022年までの約22年間発電を続けてきました。この売電利益を活用して、間伐などの森林づくりや一般家庭への太陽光発電設備をはじめとする新エネルギー設備の補助などに充ててきました。現在は、1基で1,990kW発電できる新型風車に建替え、2023年から運転しています。

-

-

四国カルストに行くと、いつも大きい風車が見えますね。

太陽光発電もおこなっているんですか?

-

はい。役場庁舎をはじめ公共施設などの屋根に太陽光発電設備を設置しています。また、梼原学園の南側を流れる梼原川の水を利用した小水力発電所(※5)もあります。そこで発電した電力は、昼間は学園の電力90%をまかない、夜間は梼原町内の国道沿いにある街路灯に供給しています。梼原町ではこのように、再生可能エネルギーによるまちづくりに取り組んでいます。

※5 ダムのような大規模構造物を必要とせず、水の流れで発電用の水車を回して発電機を動かし、電気を生み出すことで、1,000kW以下の水力発電を、小水力発電と呼ぶ

-

- 梼原町全体で電気の地産地消をおこなっているんですね。

梼原町で製造する木質ペレットを利用した木質バイオマス発電にも着手

- 他にも、木質バイオマス発電に踏み出すと伺いましたが、どのように取り組まれているんですか?

-

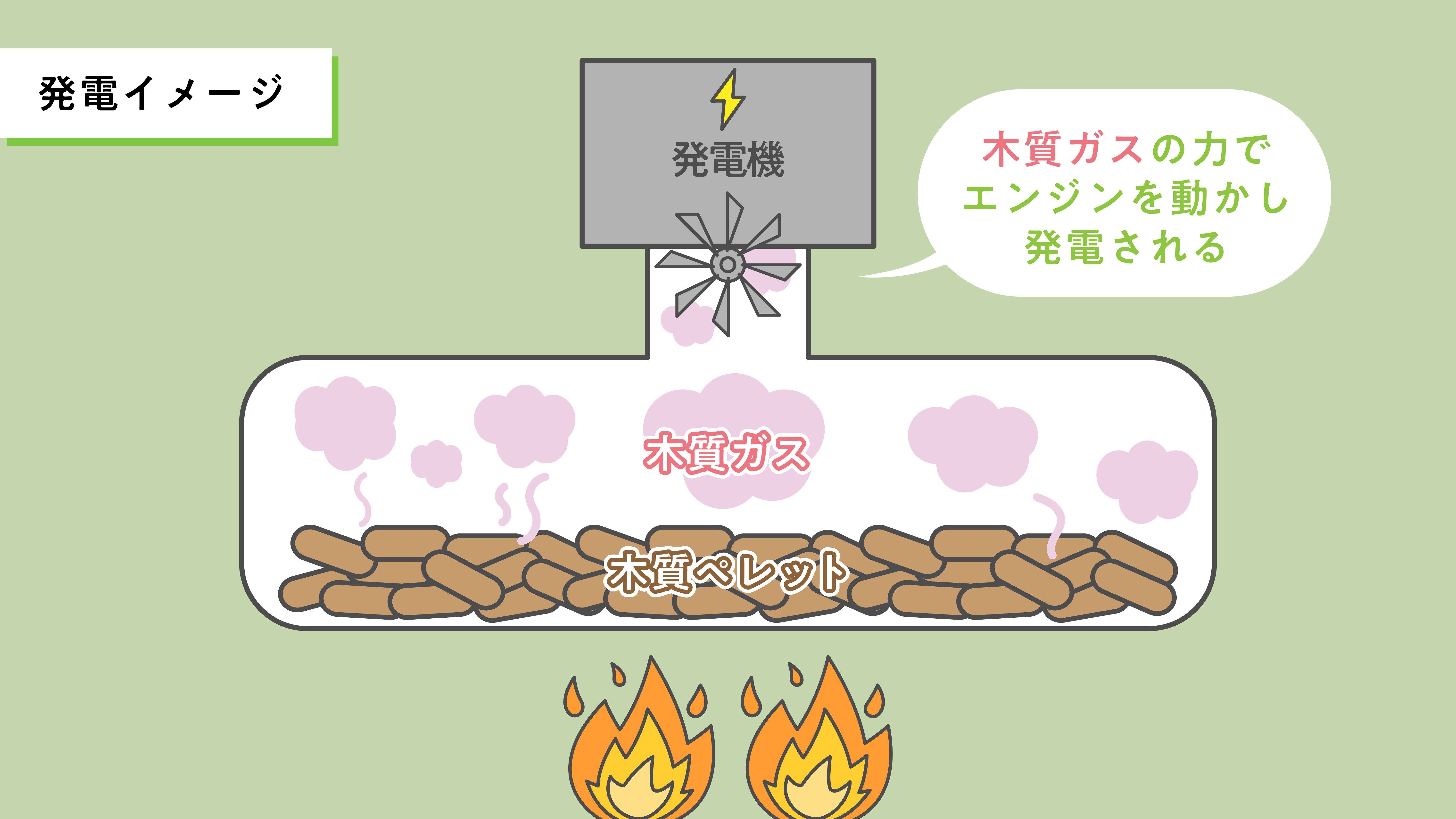

梼原町ではこれまでも、山に放置されてきた未利用材(※6)を「木質ペレット」という小さな固形燃料に加工する「木質バイオマス地域循環事業」をおこなってきました。現在は梼原町内外で利用されており、主に観光施設や公共施設などでペレットボイラー(給湯設備)の燃料として使用されています。

今回は、さらなる活用方法とCO₂ (二酸化炭素)排出削減への取組として、木質バイオマス発電所を建設する計画を進めています。また、木質バイオマス発電だけでなく、発電と同時に発生する熱をお湯に換えて利用していくことも計画しています。

※6 本来捨てられるはずだった木材

- 今のままの活用では限界があるということですか?

- そういうわけではありませんが、木質ペレットの需要が高まるのは基本的に寒い時期なんです。そのため、木質ペレットを作っても販売や消費量は季節によるばらつきが出てきます。発電に使えるようになると、季節を問わず1年中安定した需要を見込むことができて、生産量を増やすことも可能になります。

森林資源が豊富な梼原町だからこそ可能な再生可能エネルギーの自給

- 木質ペレットの生産量をどのくらい増やされる予定なんでしょうか?

- 木質バイオマス発電に利用する木質ペレットの目標生産量は、年間1,700tです。これは、梼原町の35箇所の施設が1年間で消費する電力を概ねまかなうことが出来る計算です。生産を増やすために、木質ペレットの製造工場も増設する予定です。

- ちなみに、木質ペレットをこれまでより多く生産することで、森林に影響はないのでしょうか?

- 梼原町は面積の91%が森林です。木質バイオマス発電に必要な分を加えても、伐採量より森林の成長量の方がはるかに大きいこともありますし、先人より託された豊かな森林資源をしっかりと活用し、「伐って」「使って」「植えて」「育てる」、持続可能で豊かな森林づくりの実現に向けて取り組んでいますので影響はないと考えています。また、これまで以上に未利用材を活用することで、森林の整備が進み、荒廃の防止にも繋がっていきます。

梼原町の個性を活かしたデザインで景観に溶け込む発電所

- 木質バイオマス発電所というと、とても大きい施設で広い場所が必要だと思いますが、どこに建設する予定ですか?

-

多くの方は、木質ペレットを燃やして発電する大がかりな施設を想像すると思いますが、梼原町では燃やすのではなく、高温で木質ペレットを蒸して、その際に発生する木質ガスを使って発電する小型発電システムを導入する予定です。発電に必要な機械もコンパクトなので、広大な敷地は必要なく、太郎川公園内にある雲の上の温泉とプールの間に建設する予定です。先ほども述べたように、木質バイオマス発電だけでなく、発電と同時に発生する熱をお湯に換えて利用していくことも考え、この場所にしました。

- 木質バイオマス発電所の建設にあたり、町民の方からの反応はいかがでしたか?

-

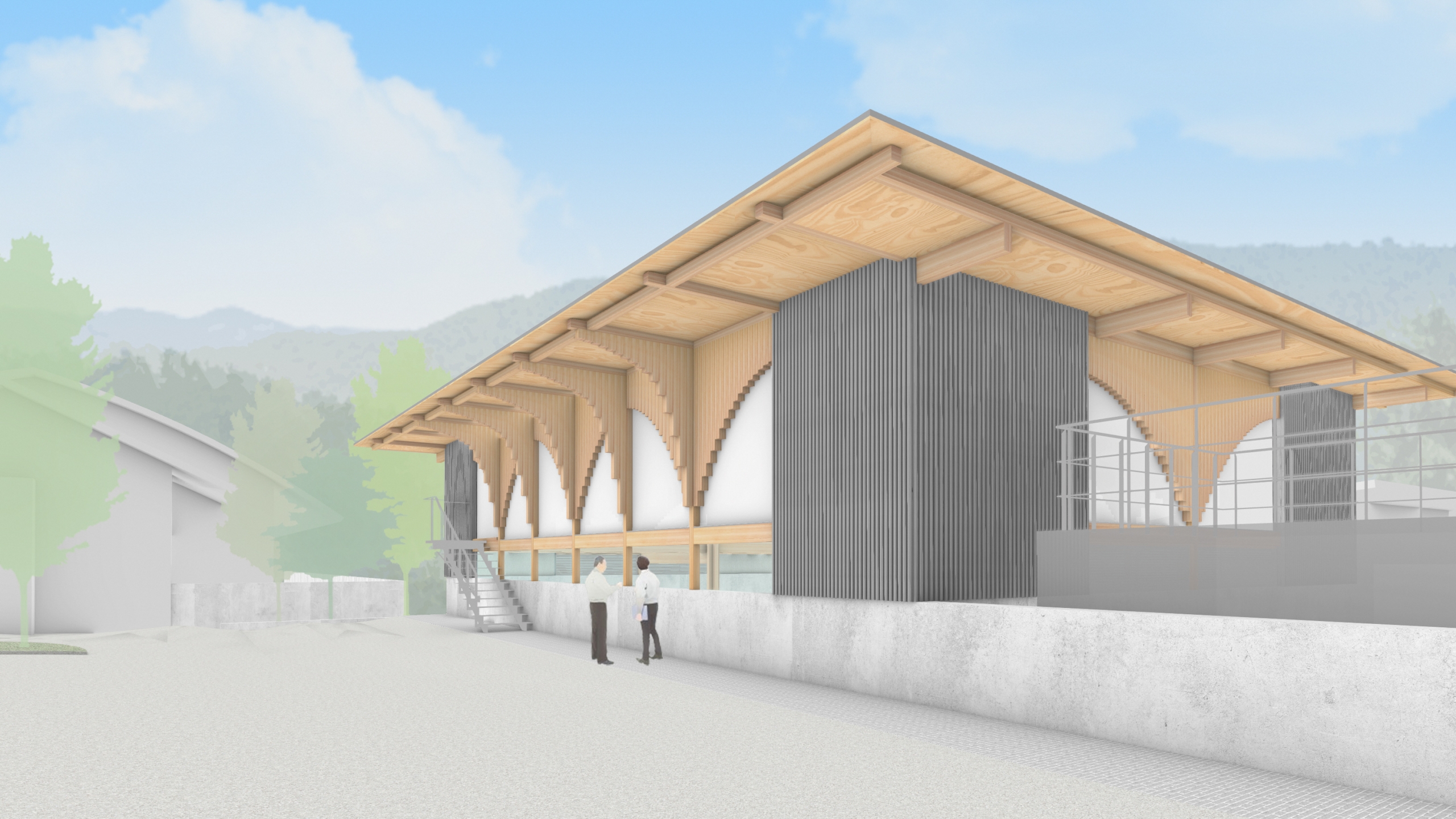

さまざまなご意見をいただきました。「太郎川公園内に木質バイオマス発電所が建っても大丈夫なのか」と心配する声もありましたが、こちらのイメージ図をご覧ください。

-

これが木質バイオマス発電所ですか?発電所には見えない素敵な建物ですね。

木がふんだんに使われていて梼原町ならではな感じがします。

-

周囲の施設にも馴染むよう、また梼原町の環境への取組を見て知っていただける施設となるように試行錯誤を重ねました。また、発電で排出される煙を心配する声もありましたが、先ほども述べたように燃やすのではなくガス化するので、煙の心配はありません。他にも騒音について、同様の木質バイオマス発電機を設置している静岡県や岐阜県へ町民代表の方や有識者の方々で組織する梼原町再生可能エネルギー推進協議会の委員と一緒に視察に伺い、実際に音を聞いたり、測ったりして周辺施設に影響を与えるほどではないことも確認しました。

町民の方は、環境への意識が高いと思います。省エネだけでなく、ゴミの分別などの環境全般に対して意識が高いので、梼原町内もゴミがなく綺麗です。ただ、新しい施設ができることへの心配もあると思うので、広くお知らせしながら進めていきたいです。

- 発電所ができることでCO₂ (二酸化炭素)排出削減など地球温暖化防止に貢献するだけでなく、地域経済が循環していくことへの期待も高いと考えています。林業、木質ペレット工場、発電所が一体となって取り組んでいくことで、雇用や人口の増加にも繋がっていきます。再生可能エネルギー事業を通じて、梼原町の持続的なまちづくりの一端を担っていければと、そんな未来図を描いています。

木質バイオマス発電所だけでなく蓄電設備も設置する計画であり、災害などの有事の際に電気が利用できるよう、防災力の強化にも繋げていく考えとのことです。

風力、水力、太陽光のように一度設置したら自然の力に任せる発電と違い、木質バイオマス発電は、原材料の調達から発電まで継続的に人の手が必要です。人の手が必要だからこそ、地域経済の循環が生まれ、資源とエネルギーも「循環」していきます。CO₂ (二酸化炭素)排出削減と同時に地域経済を活性化させ、持続可能な町づくりを進めることが、未来の世代に向けた大切な取組だと教えていただきました。