お話をしてくれた方

田村 康志さん

荒川電工株式会社 取締役

マネジメントコントロール本部 ゼネラルマネージャー

山下 隆夫さん

荒川電工株式会社 常務取締役

エネルギーソリューション事業本部 本部長

今や私たちの暮らしの身近な存在でもある「太陽光発電」。企業だけでなく、家庭でも取り入れることができる再生可能エネルギー(※1)の1つとして注目されており、日照量の多い高知県においては効率的に電気エネルギーに変換できる発電方法として普及しています。 今回は、そんな太陽光発電システムにいち早く着手し、高知県内だけでなく、世界でも太陽光パネルの整備に取り組んでいる荒川電工株式会社取締役・田村 康志さんと、常務取締役・山下 隆夫さんにお話を伺いました。

※1 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO2(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

創業以来高知県のエネルギーインフラを整えてきた企業

-

- まずは、事業内容について教えてください。

- 当社は1962年の創立以来、約60年にわたって高知県内の電気工事に携わってきました。公共施設や商業ビル、一般住宅など、あらゆる建築物の「電気」を手掛けています。そして、今回のテーマでもある「環境問題」にも早くから目を向け、企業活動に取り組んでまいりました。

-

- 環境問題に配慮した企業活動とは、具体的にどのようなことでしょうか?

-

電気のプロである我々がこれまでに培ってきた技術と経験を活かして、1995年から太陽光発電システムなどの身近なエコライフサポート(※2)を開始しました。当時は、まだ一般的に太陽光発電が広く普及していたわけではなく、導入に取り組む企業も少ない時代でしたが、いち早く着手したことで、現在では高知県内でも有数の実績となり、高知県の太陽光発電システム導入を牽引しています。

※2 太陽光発電の導入支援や省エネ提案を通じて、環境にやさしい暮らしをサポートする取組

太陽光パネルのリユースを見据え、無電化島に灯りをともす

- 荒川電工株式会社では高知県内をはじめ、日本各地に太陽光発電システムを導入してきた実績から海外にもその活動を広げ、いくつもの無電化島(※3)があるフィリピンにも太陽光発電システムを導入されたと伺いましたが、取組内容について教えてください。

※3 政府による電力に関する社会基盤の整備が追い付いておらず電気が来ていない、または電気が使えない島

- 当社は、SDGs(※4)の取組の一環として、2021年にボランティア団体とコラボする形で「フィリピンの無電化島に灯りをともすプロジェクト」を立ち上げました。これは、太陽光パネルと蓄電池をセットで導入し、電気のなかった島の子どもたちに電気が使える環境を提供するプロジェクトです。

※4 Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称

先進国・途上国すべての国を対象に、経済・社会・環境の3つの側面のバランスがとれた社会を目指す世界共通の目標

17のゴールとその課題ごとに設定された169のターゲット(達成基)から構成されている

-

電気のない島に灯りがともされるというのは、とても素敵なプロジェクトですね。

このプロジェクトを立ち上げようと思ったきっかけを教えてください。

-

日本で太陽光パネルが広く普及する一方で、発電効率が落ちた太陽光パネルの廃棄問題が課題となっています。

当社ではこの問題に向き合い、SDGsの「つくる責任、つかう責任」、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」という目標に共感し、企業として何かできないかと模索した結果、本プロジェクトを立ち上げました。今までフィリピンへ2度にわたって太陽光パネルを寄贈しており、1度目はダグバンハン島の高等学校に、2度目は小学校に太陽光パネルと設備を寄贈し、安定した学習環境づくりを支援しました。今回は新しい太陽光パネルを納品しましたが、今後は使用済みの太陽光パネルの発電能力の検査をした上で、それらを再活用する形で展開していく予定です。

-

プロジェクト遂行にあたり社内の反応はいかがでしたか?

また、苦労したことはありましたか?

- 当社は、「未来の地球のため、大切な子どもたちのため、そしてお客様の満足のために、再生可能エネルギーの普及促進に努め、カーボンニュートラル(※5)の達成に積極的に取り組み、社員一人ひとりが、サステナブルな社会の実現と地球環境市民(※6)を意識した行動をしていくことにコミットする」という社内の環境方針を掲げており、このプロジェクトの推進に関しても、社員の賛同は大きかったです。 また、海外輸送は初めての試みで、輸送に関する規制や手続きが厳しく、発送までに半年以上の時間がかかり、現地でも資材の運搬など物理的な困難がありました。しかし、太陽光パネルを設置して喜んでくださっている姿を見たとき、すべての苦労が報われた気がしました。

※5 CO2(二酸化炭素)をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること

※6 地球環境問題に取り組む市民や団体のこと

高知県でつくり、高知県で使う。地域に根ざしたエネルギーの循環へ

- 海外での取組事例をご紹介いただきましたが、その他には、どのような取組をおこなっていますか?

- まず、当社自身としては2030年までに事業活動全体でのカーボンニュートラル達成を目指しており、大きな目標として、全事業所で使用する電気を100%再生可能エネルギーにすることを目指しています。また、2030年までに50台の社用車全てをEV(※7)車(電気自動車)に切り替える予定です。

※7 Electric Vehicleの略称で、ガソリンや軽油(ディーゼル)を使用せず、バッテリーに蓄えた電気でモーターを駆動して走る自動車

- 事業活動全体でとのことですが、太陽光パネルの設置をするための工事現場でも、何か取り組まれたりしているのですか?

-

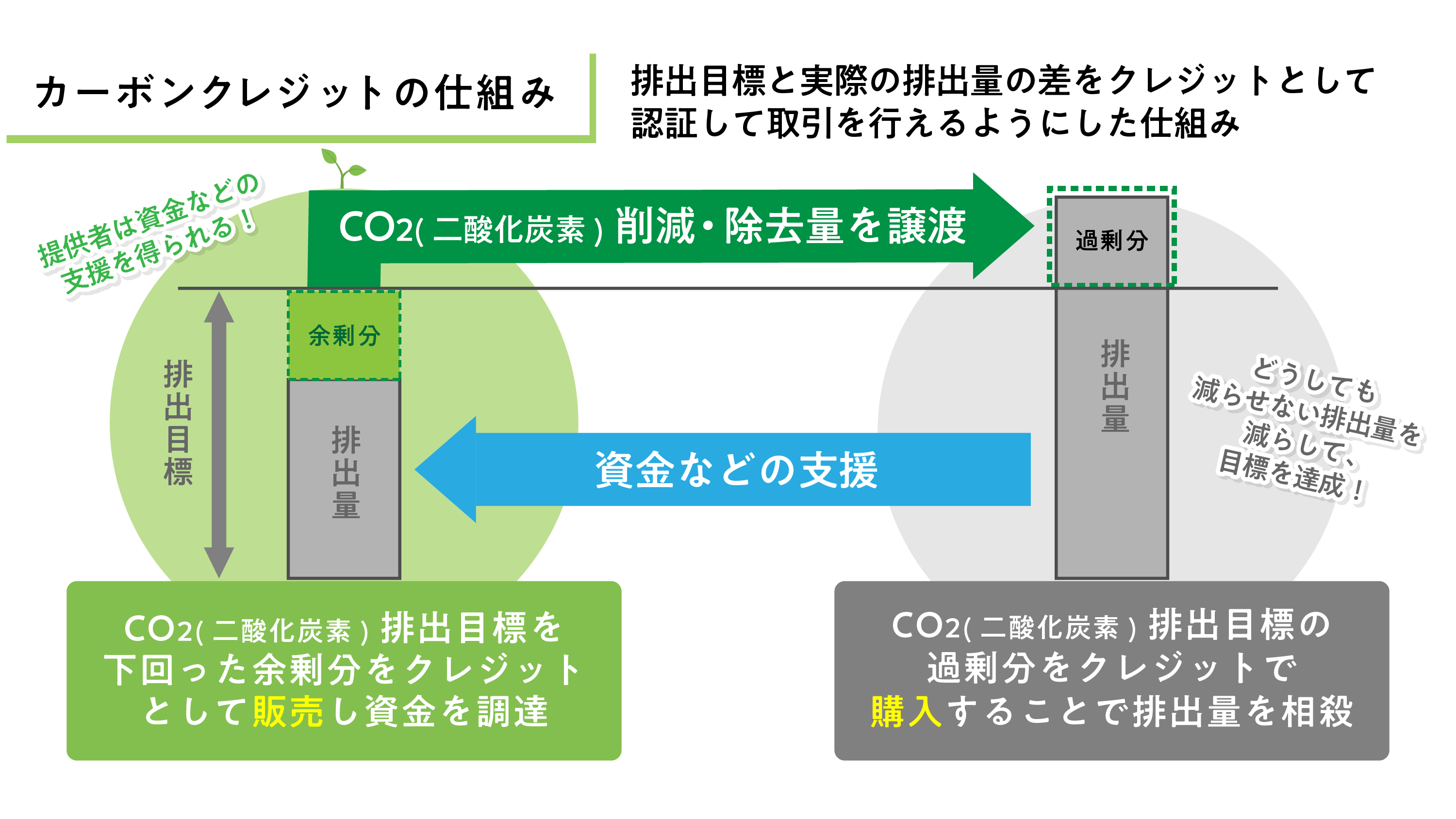

はい。工事をおこなう際に、発生するCO2(二酸化炭素)の排出量を実質ゼロにするための取組を始めています。現段階では、現場での完全なCO2(二酸化炭素)の排出量をゼロにすることは難しいのですが、森林保全のカーボンクレジット(※8)を購入することで、工事全体のカーボンニュートラル達成を目指しています。

※8 企温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として認証し、取引できる制度

国や自治体などが認証する公的な仕組みで、企業や団体、個人がCO2(二酸化炭素)の排出を、別の場所での「削減」や「吸収」によって埋め合わせる「カーボンオフセット」にも活用される

- その他にも、高知県内での取組として、当社は「高知ニューエナジー株式会社」に参画しています。この会社は、須崎市(※9)や日高村(※10)をはじめ、地域企業や団体が連携して設立した自治体新電力会社(※11)で、地域内での経済循環を促進し、地域を元気にすることを大きな目的としています。また、須崎市と日高村が脱炭素先行地域(※12)に選定されたことで、エネルギーの地産地消を通じて高知県内の活性化にも取り組んでいます。 当社としても「高知県内でつくった電気を、高知県内で使う」というエネルギーの循環を支えることで、高知県の持続可能な未来づくりに少しでも貢献できればと考えています。

※9 須崎市の取材記事「地域をあげて脱炭素化に取り組む須崎市 地元産の再生可能エネルギーを農業に活用」を参照

※10 日高村の取材記事「「エネルギーと経済の地産地消」で脱炭素と防災力向上を目指す」を参照

※11 2016年の電力自由化によって電力供給事業に新規参入し、地域内の発電電力を最大限に活用して、主に地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給し、自治体が出資している電力会社

※12

2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2(二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる地域

地域とともに進めながら「体験できる環境学習」と「情報発信」

- 地域に向けての活動や情報発信などは何かおこなっていますか?

- CMやホームページ、イベントを通して、当社の取組を発信したり、カーボンニュートラル達成と経済発展の両立を目指す「一般社団法人高知県グリーンディール協会」を通じて、自治体などへの提言をおこなっています。また、インターンシップで若い世代に環境問題に取り組むことの重要性を伝えたり、地域企業と協力して子ども向けのサマースクールを開催したりと、環境教育にも力を入れています。

-

子ども向けの活動もされているのですね。

太陽光発電は、一般家庭への導入も進んでいると思いますが、最近の傾向やニーズに変化はありますか?

-

そうですね。環境への配慮だけでなく、昨今の電気代高騰もあって太陽光パネルを導入する方や検討する方が増えていると感じます。最近は災害対策の観点から、蓄電池と組み合わせた自家消費型システムの需要が高まっています。

地域の暮らしを支えるエネルギーの選択肢を増やすことで、高知県全体を元気にしていけたらと思います。

- 最後に、今後の展望をお聞かせください。

- 高知県は、再生可能エネルギーの宝庫です。太陽光だけでなく、風力、水力、森林など、さまざまな自然エネルギーを活かした脱炭素化が可能な地域だと感じています。 今後は、フィリピンに続いてカンボジアへの支援も計画していますが、地域で発電した再生可能エネルギーで100%電力を賄うような仕組みづくりも視野に入れ、自治体やパートナー企業との連携を強化していきたいです。

荒川電工株式会社では、電気のプロフェッショナル企業としてカーボンニュートラルの達成に向けて高知県内のみならず、海外においても取り組まれている様々な挑戦がありました。こうした挑戦をし続けることができる背景としては、定期的に環境対策に関する社内研修を通じて、社員一人ひとりの環境に対する意識醸成が高いことだと感じました。

未来の地球や子どもたちによりよい環境を残すために、今、私たちにもできる環境対策があると思います。この記事が、皆さんの環境対策への関心を深めるきっかけになれば幸いです。