お話をしてくれた方

坂本 恒星さん

黒潮町町役場 環境政策室 環境政策係

「防災の町」黒潮町の取組とは

環境省が進める「脱炭素先行地域(※1)」に昨年、黒潮町も選定されました。

黒潮町は、それに先立ち、2021年6月に「黒潮町ゼロカーボンシティ宣言」で、2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロをめざし、再生可能エネルギーの活用などによる「脱炭素」への取組を推進することを発表しています。

全国の自治体が同じようにカーボンニュートラル(※2)に向けた取組を進める中で、黒潮町では、一体どのような取組がおこなわれているのか。

黒潮町でも公共施設への再生可能エネルギー(※3)の導入、地域エネルギー会社の設立などがおこなわれています。その中でも、黒潮町役場の環境政策室環境政策係・坂本恒星さんにお話を聞くことで見えた黒潮町の取組は、「住⺠とのコミュニケーション」を大事にしてきた「防災の町」ならではのものでした。

※1 2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂(二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる

※2 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること(※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指す)

※3 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

️「脱炭素カルテ」って何?「防災の町」の地球温暖化対策とは

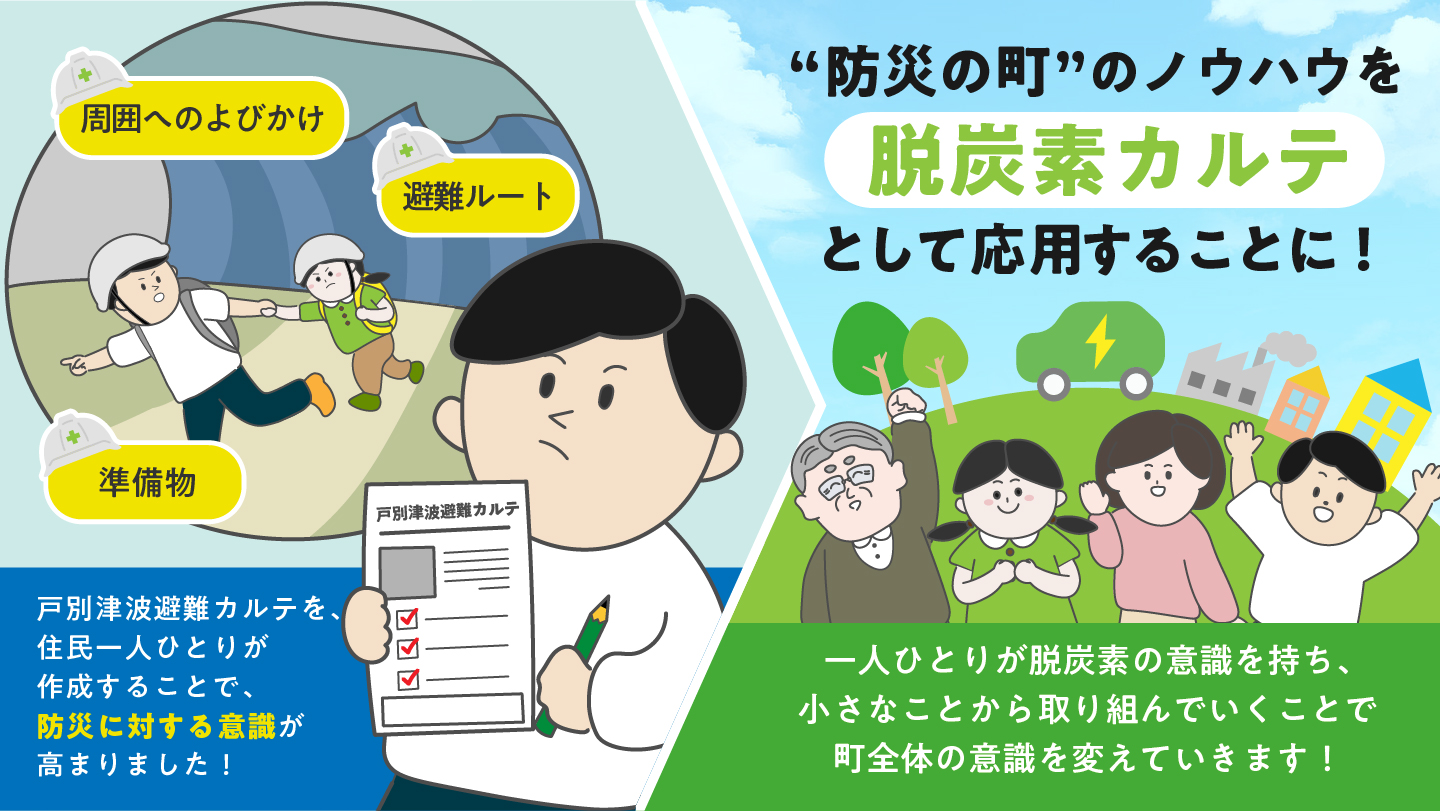

- 黒潮町はこれまで防災対策に力を入れて取り組んできた町で、その取組の中で『戸別津波避難カルテ』というものを過去に作成しています。「災害時の避難ルート」や「誰と一緒に逃げるか」などを各世帯ごとに住⺠一人一人が作成して『犠牲者ゼロ』をめざしています。今回、温室効果ガスの排出量実質ゼロの達成に向けて始めた『脱炭素カルテ』もこの『戸別津波避難カルテ』の経験から始まりました。

防災対策としておこなっていたカルテ作りの経験を活かし、地球温暖化対策へと落とし込む黒潮町。坂本さんはこの手法を「黒潮町らしいやり方」と話します。

- 黒潮町の防災に対する意識から生まれた取組なんですね。

-

太陽光発電などによる公共施設の脱炭素化やZEB化(※4)は他地域同様に進めていますが、「役場だけが電力の供給源を環境に配慮したものに切り替える」ということだけでは町全体としての「温室効果ガスの排出量実質ゼロ」という目標は達成し得ないです。

「34m」という津波予想高に対して住⺠とともに「防災の町」を作ってきたように、地球温暖化対策においても、戸別訪問を通じて、住⺠と何度もコミュニケーションをとることで心情や行動に変化をもたらすというのが黒潮町らしい取組だと考えています。

※4 建築物の、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの利用によって、エネルギー消費の実質ゼロ化をめざすもの

- 町民との協力や連携が重要なポイントなんですね。

- そのとおりです。戸別訪問は、カルテを作ることが目的でもあるんですけど、実はコミュニケーションも目的の一つです。地球温暖化対策には協力的な方もいれば、悪いイメージを持っている方もいるので、その意見を直接しっかり聞いて、こちら側が持っている情報をお届けすることができる。悩みを聞くこともできる。その中で、新たな提案をしていけたらと。

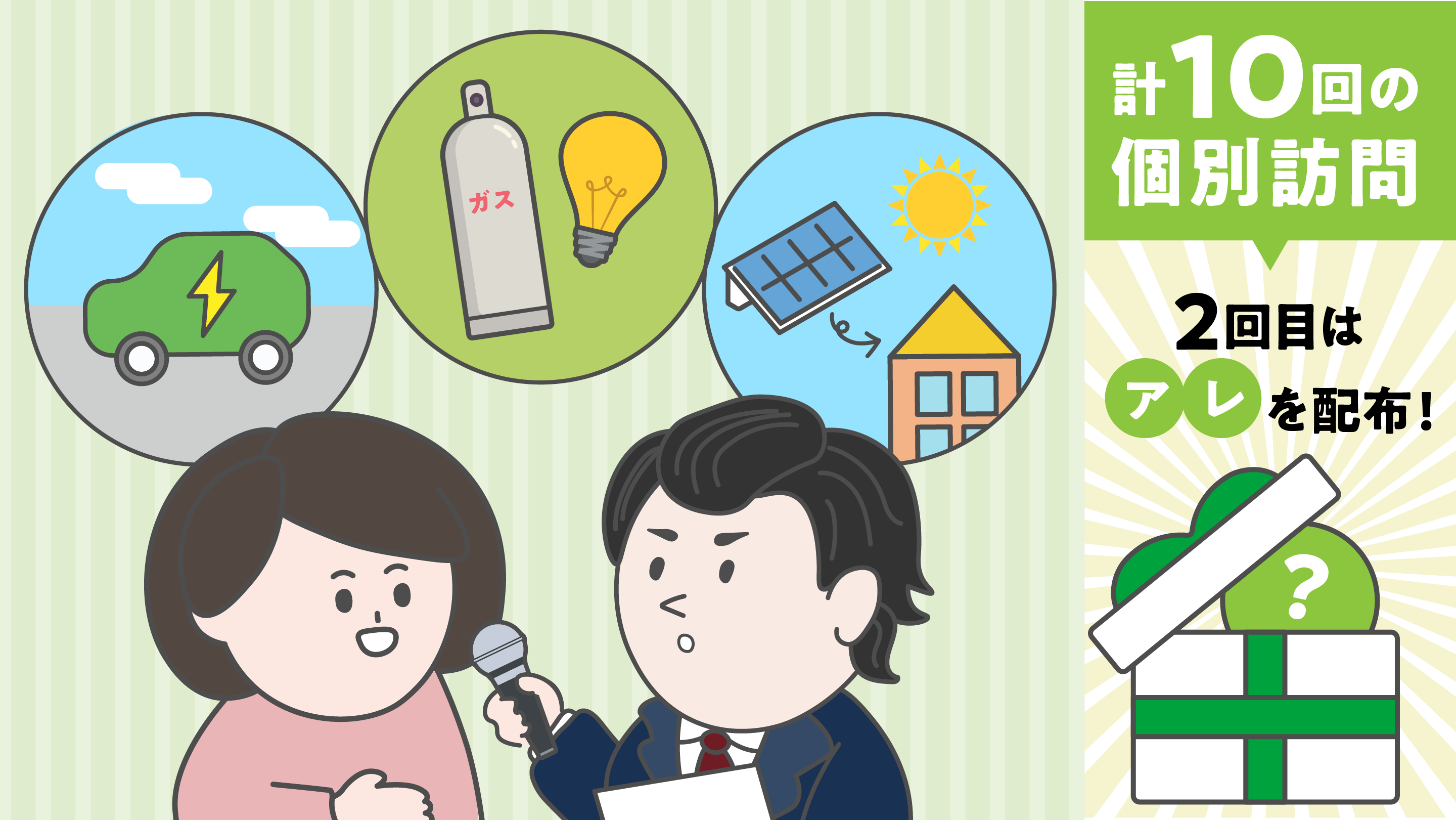

計10回の訪問によるカルテ作り。2回目では「〇〇」を配布!

「脱炭素カルテ」の作成は約5年で町内約5000世帯を4人の職員で計10回、一軒一軒を訪問します。昨年秋から始めた第1回目の聞き取りでは、「日頃におこなっている温暖化対策の取組」や、「新エネルギー会社への切替」や「事業補助があったら利用したいか」など、家庭の状況を把握するためのアンケートをおこないました。 2024年8月現在、すでに2回目の訪問を始めており、1回目で聞き取った結果を共有することに加え、「生ゴミの水切り器」を無料配布しているそうです。

- 生ゴミって、畑の肥料として使われている方もいますけど、大体は一般ごみで廃棄されている方が多いと思います。水分を含んだ状態で捨てられると燃えにくくなるため、ごみを燃やすときの化石燃料の使用量が増えるんですよね。でも、少しでも水が切られて水分量が減ると、処理するゴミの量自体も減って、化石燃料の量も少なくなって、清掃工場の焼却炉も⻑持ちするんです。

- 日々のちょっとした取組が町や環境を守ることに繋がるんですね。

新たな提案や住⺠向け支援の整備で黒潮町を盛り上げる!

少しずつ訪問回数を重ねていきながら、最終的には、エネルギーの使い方の提案や住⺠向けの支援制度の整備も目指していきたいと坂本さんは話します。

- 今後は住⺠の皆さんの状況や思いを聞き取ったうえで、省エネ家電や太陽光発電など、住⺠の方への提案、支援も考えています。地球温暖化対策に繋がるのはもちろん、今、電化製品をネットで購入する方も多いと思いますが、町内事業者さんを利用してもらうことで、町内の経済循環にも繋がるし、経済が循環するところには人が来る。そういう仕組みを作っていくことで、『黒潮町総合戦略(※5)』にある人口ビジョンの達成にもつながり、人口減少の対策にもなると思っています。

※5黒潮町が2018年に策定をし2022年度に2024年度までの計画期間延長を決定した町全体の戦略プラン。

https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/kikaku-sougou-senryaku/13259

戸別訪問は始まったばかりですが、すでに住⺠からは支援制度に関する問い合わせが日に数件かかってくるそうです。1回目のアンケートで「補助があったら利用したいか」という項目もあったことが、住⺠の意識を環境に配慮する方向へと少しずつ変えていっているのかもしれません。

- 脱炭素カルテ作りは『黒潮町っぽい』なと思っています。町の総合戦略ももちろんですが、やっぱり人と自然が魅力の町だと思うので、その良さを未来にも引き続きつなぐことができる町にしたい。脱炭素を手法にして、町の地域課題を解決し、より良い町をつくっていきたいと考えています。

コミュニケーションを通じて、一人一人が脱炭素に向けた意識をすることが、黒潮町を守り、環境を守ることに繋がっていくと笑顔で語る坂本さん。ハードルが高く感じる「脱炭素」ですが、地震対策で培ったノウハウを生かして全員でできることから取り組むことが大切だと分かるお話でした。