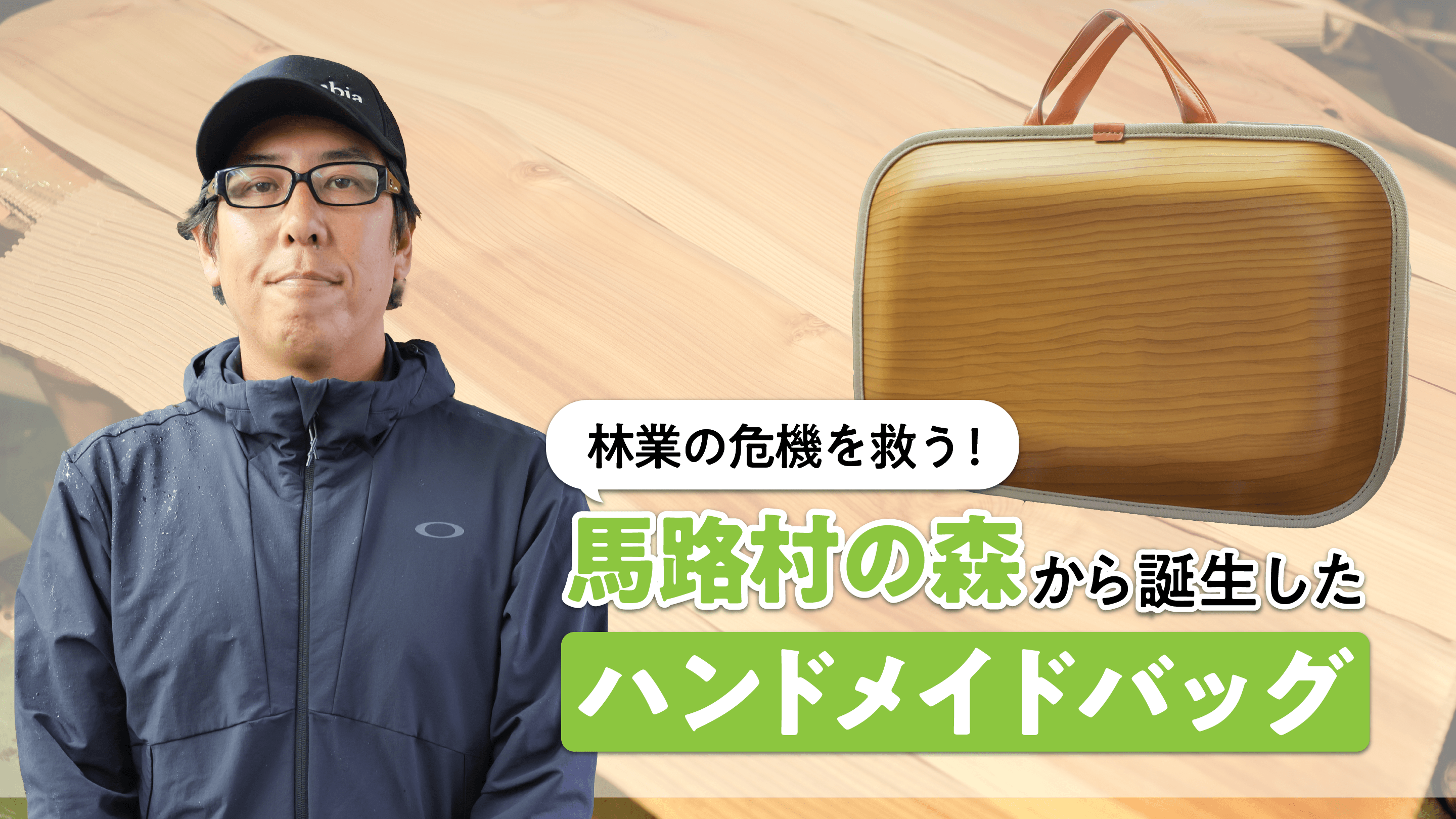

お話をしてくれた方

山田 佳行さん

株式会社エコアス馬路村

森林面積が84%を誇る全国一の森林県である高知県。中でも馬路村は森林率が96%(※1)で、村の周囲を1,000m級の山々に囲まれた森林の村として、昔から林業が営まれてきました。

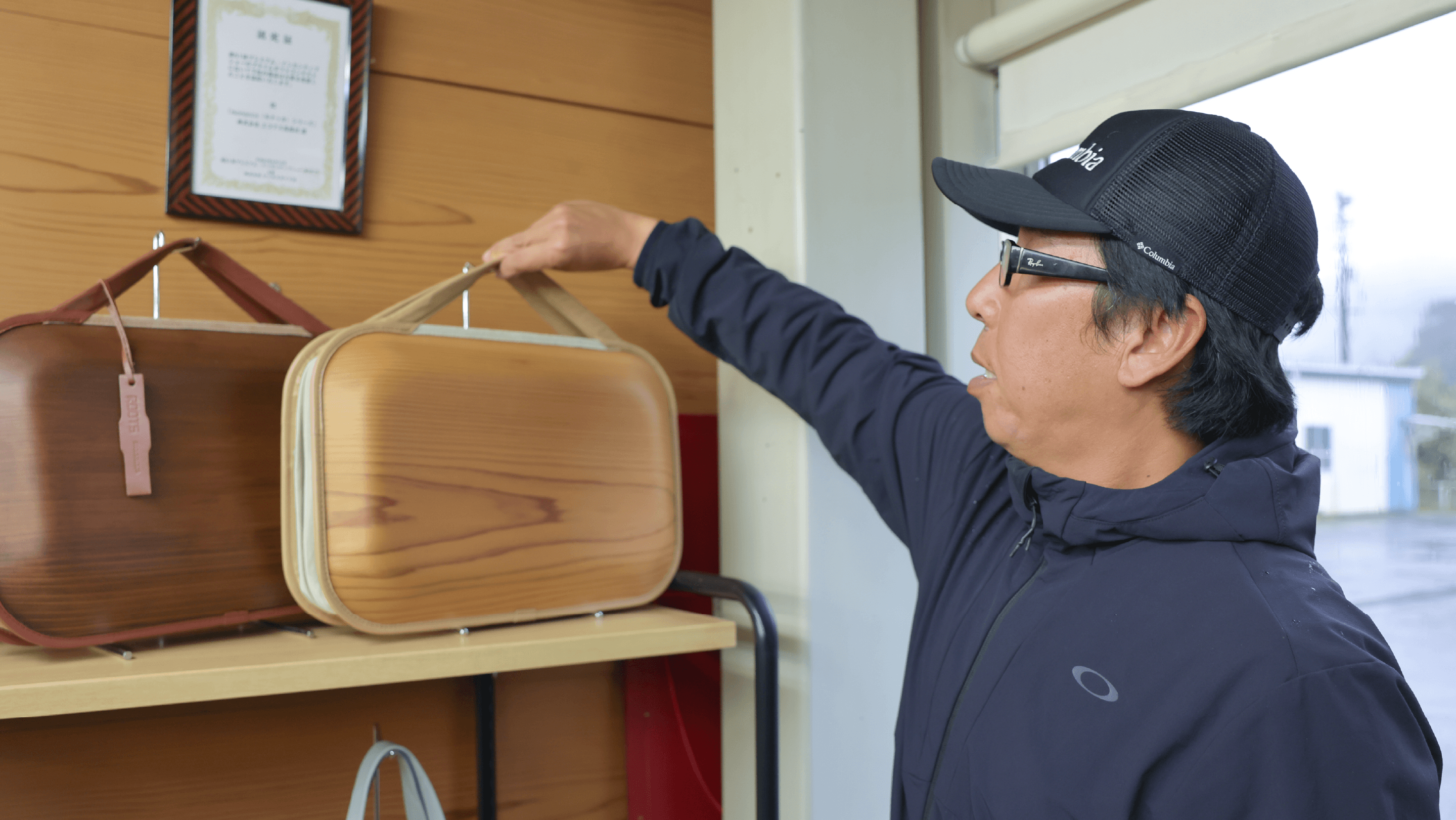

そんな林業の村・馬路村から誕生したのが、村の木で作るバッグ「monacca(モナッカ)」です。

杉の間伐材(※2)を使った世界で唯一の成形デザインによるバッグブランドについて、立ち上げから今に至るまで携わってきた、株式会社エコアス馬路村の山田佳行さんにお話を伺ってきました。

※1 馬路村公式ホームページ「馬路村森林設備計画」より引用

※2 森林の成長に応じて、樹木の一部を伐採し、残った樹木を健全に成長させる作業の際に出る木材

️山の担い手を作り、間伐材に付加価値をつけて森に還元する企業

- まずは、エコアス馬路村について教えてください。

-

馬路村といえば、皆さんの中では「ゆずの村」というイメージが強いと思いますが、魚梁瀬(やなせ)杉(※3)に代表される木材生産地として昔から全国的に有名な「森の村」でもありました。

時代の流れで林業が衰退する中、林業の担い手育成を図るとともに、間伐材で商品を作り、森に還元していきたいと2000年に「株式会社エコアス馬路村」を創立しました。

今、私たちが使用している木材は2世代前の先人が植えてくれたもので、私たちが植える木は孫世代が使います。昔の人が植えてくれた木から切り出した木材で商品を作り出すことで、林業も自然も循環させていくことを私たちは「森の循環術」と呼んでいます。

当社が製造している商品は、自然素材として高知県の森から切り出してきた木を使っています。

※3 日本を代表する杉の1つで、高知県の県木に指定されている

特に天然木の魚梁瀬杉は、淡紅の色合いでキメ細かい木目が特徴で、節も少なく、柱材や天井材などの高級建材として使用されていることが多い

-

一本一本の木に先人の想いが込められているのですね。

今回紹介するmonaccaバッグも、その木々から作られているとのことですが、どのようにして誕生しましたか?

-

元々バッグを作ろうという話はなく、最初に作ったのはスーパーマーケットでお肉や魚が入っている発泡スチロールの食品トレーでした。

高知県内のスーパーマーケットで取り扱いがスタートしたものの、一般的なトレーに比べるとコストがかかるので、それに見合う商品を梱包しないと採算が合わないことと、食品に木の匂いが移ってしまうという課題が浮上し、食品トレー事業は足踏みをしていました。

- 木の香りって良い匂いなのに難しいのですね。

-

そうなんです。普通に香る分には良い香りですが、それが食品に移ってしまい消費者の方も驚かれました。

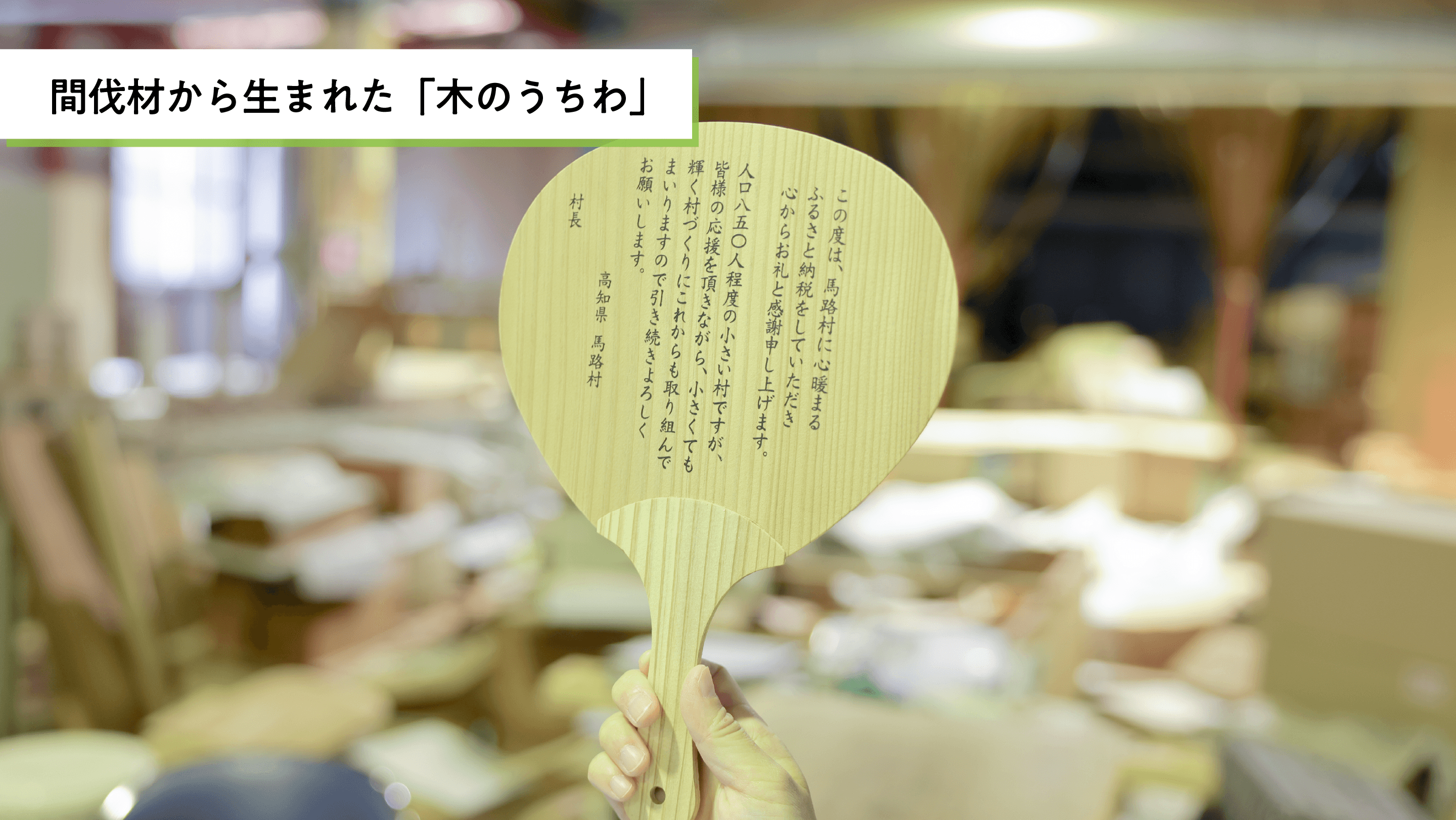

そこで、食品トレーと同時にうちわの製造を進めました。うちわについては「匂う」ではなく「香り」と評価してもらえていたので、普通のうちわよりも付加価値のあるものを作ろうと模索しました。

️課題のある商品をヒットアイテムに昇華させたデザイナーが登場

- そこからなぜバッグを作るに至ったのですか?

-

きっかけは、プロダクトデザイナー・島村卓実さんの目に留まったことです。

島村さんは、高知県出身で元々大手自動車メーカーのデザインを担う会社に在籍していて、車だけでなく、バスのデザインや家具・インテリアなど幅広い仕事を手がけていました。

島村さんの大学時代の同期の方が高知県出身で、青年会議所の活動の一環で「とさぶんたん」という県内の取組を紹介する雑誌を刊行されていたとのことです。2003年にその方から島村さんへ「高知県内の商品についてデザイナーの意見を掲載したい」と依頼があったのが始まりです。

依頼を受けた島村さんが、都内アンテナショップで食品トレイを目にし、そこから「普段身につけられる製品が作れないか」と製品作りがスタートしました。そして、食品トレーの形を応用して、バッグと座布団が誕生しました。

-

自然と人の縁が生み出したのが、monaccaなんですね。

ブランド名のmonaccaは、ビジュアルの通り「モナカ」から名付けたんですか?

- はい。あんこの代わりに「使う人それぞれの大事なものを入れてね」という意味も込めて「monacca」と名付けました。

- 木からバッグを作るという発想はさすがデザイナーさん!と感心しますが、当時の周りからの反応はいかがでしたか?

-

周りからは良い反応がもらえなかったのが正直なところです。

ただ、デザイナーズ家具や照明、雑貨などを販売する都内のセレクトショップの1コーナーでバッグと座布団を展示したところ、結果を出すことができました。これにより、高知県内ではなく都市部をターゲットに様々な展示会に参加し、実際に手にした方の声を吸い上げながらプロジェクトが進み始めました。

️馬路村の木がバッグに。木の魅力を引き出す手作業の技

- monaccaバッグの製造工程を教えてください。

-

実はこれ、0.5mmにスライスした薄い木を6枚貼り合わせています。こちらがスライスした杉の木です。

- 想像以上の薄さです。丸太がこんなに均一に薄くスライスできるんですね。

-

山から切り出した木材は製材(※4)した後、当社の工場に運び込みます。そのままではスライスが難しいので、木材を一晩煮混んで水分を多く含ませます。濡れた状態のまま、木材を0.5mmの薄さにスライスします。このスライスした木材を乾燥させ、のりを仕込み、バッグの場合は6枚、うちわの場合は3枚の木材を貼り合わせます。

貼り合わせた後も、木の表面には凹凸が残るため、手作業で引っかかりがないようにツルツルになるまで丁寧に研磨します。その後、木の質感を損なわない塗料で塗装し、縫製をおこないます。

貼り合わせた後も、木の表面には凹凸が残るため、手作業で引っかかりがないようにツルツルになるまで丁寧に研磨します。その後、木の質感を損なわない塗料で塗装し、縫製をおこないます。

全て手作業で、それぞれの工程を職人がおこなうので、大量生産はしていません。

※4 伐採した樹木を材料として使えるように加工する工程のこと

一般的には、樹木の形およびサイズを整える作業のことを指す

- 製造において難しい工程はありますか?

- それぞれの工程で息を抜くことができませんが、中でも難しいのは、平たい木を曲げて形成するので、シワがどうしてもできてしまうことと、縫製の際にミシン針が通りにくく、押し戻されたりすることです。

️全国から海外まで広がるmonaccaバッグ

- monaccaバッグの認知度が上がって来たなと思う瞬間はありましたか?

-

やはりメディアでの紹介ですね。全国放送された際にとても大きな反響があり、その後の展示会でさらに認知していただきました。

個人的に嬉しかったのは、monaccaバッグを持って関西のカフェに入った際、「どこで買いましたか?僕も欲しいと思って探していたんです」と直接声をかけてもらったことです。

また、2006年に都内の展示会に参加した際、ニューヨークの近代美術館・MoMAとの商談が決まり、サイトでも大きく取り上げてもらったことで、海外の方の目に留まり、たくさんの反響をいただきました。

-

利用を希望されている方の声を聞けるのは嬉しいですね!

バッグやうちわ以外にも商品がありますか?

- はい。バッグに使わないサイズの端材を名刺、ボールペンにして、材料を無駄にしないように努めてきました。商品は、名刺入れ・おぼん・額縁などがあり、他にも馬路村の子どもたちの卒業証書も村の杉で作っています。

️商品を通して馬路村を知ってもらい「森の循環術」の輪を広げたい

- 商品への想いや今後の展望を聞かせてください。

-

当社の事業は馬路村のこと、森のことを応援してもらうことで成り立つ事業です。

これからは商品が認知されるとともに、珍しいものではなく、当たり前のものになるような商品作りをしていきたいです。

エコアス馬路村が目指すのは森の循環。商品を作るだけでなく、担い手を育成して雇用の場を提供しながら、最終的には森の手入れが進まないと山は元気になりません。

また、先人の植えた木を自分達が使っているように、孫の世代やその先の世代に使ってもらう木がしっかりと育つ環境を目指して、森と生きる森づくりに取り組んでいました。

こうした持続可能な林業が、高知県の豊かな自然を未来に残すことにつながっていくと感じました。