お話をしてくれた方

横山 貴さん

株式会社エコデザイン研究所 取締役部長

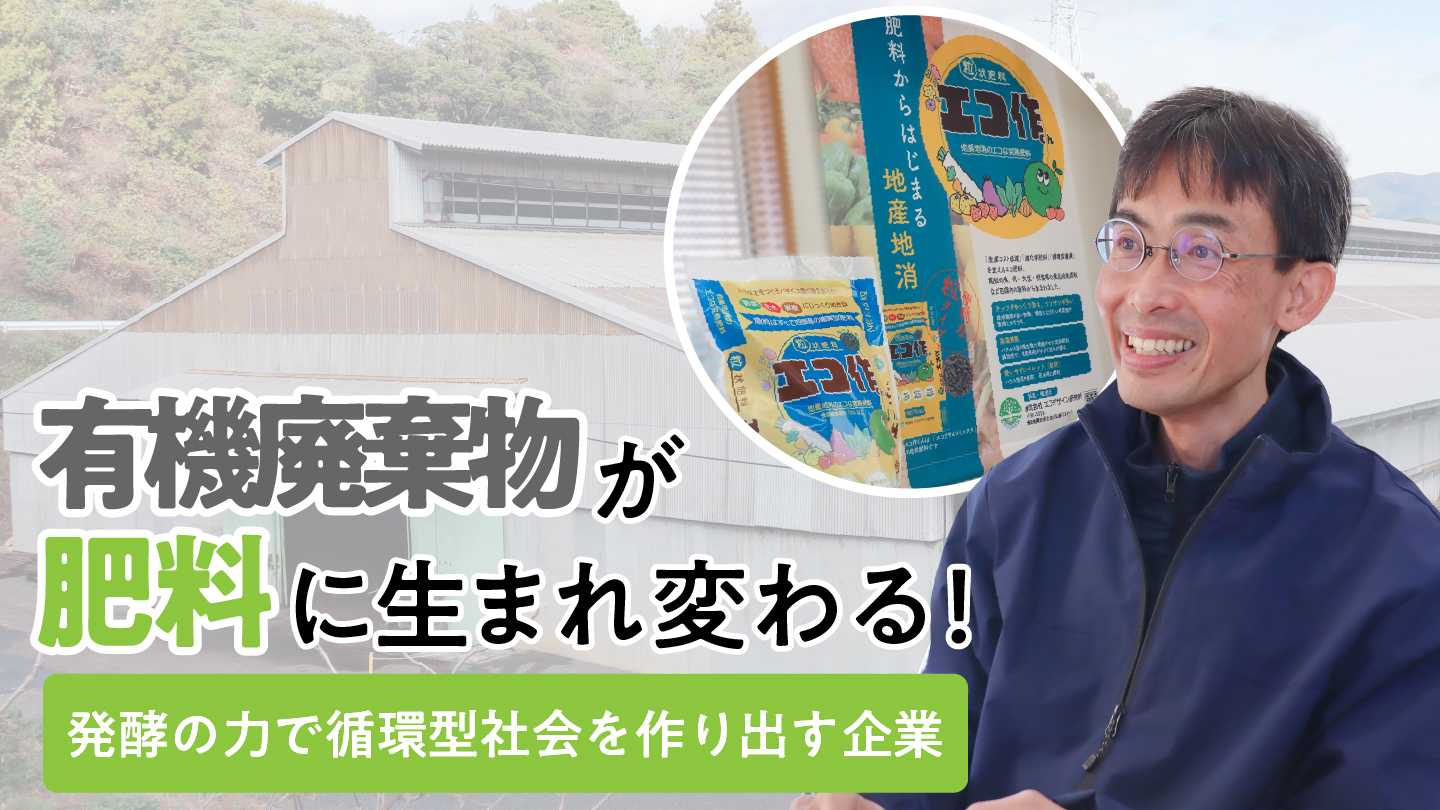

スーパーマーケットに並ぶ惣菜や切り身になって並ぶ魚など、買い物に行けば当たり前のように手に入る食品や、飲食店で出てくるお料理などには、元を辿れば全て加工前の姿があり、食べられない部位は有機廃棄物として処理されています。そんな食品残さ(※1)や、中間処理の終わったし尿汚泥(※2)は、これまで焼却して最終処分されていました。

それらの有機廃棄物を原料に肥料を作り出す会社があると聞き、取材班が向かったのは高知市土佐山の山の中。「有機廃棄物は焼却して最終処分」というこれまでの考え方に一石を投じ、肥料から地産地消を提案する株式会社エコデザイン研究所の横山貴さんにお話を伺いました。

それらの有機廃棄物を原料に肥料を作り出す会社があると聞き、取材班が向かったのは高知市土佐山の山の中。「有機廃棄物は焼却して最終処分」というこれまでの考え方に一石を投じ、肥料から地産地消を提案する株式会社エコデザイン研究所の横山貴さんにお話を伺いました。

※1 食品の製造・加工・流通・消費の過程で生じる食べられない部分や廃棄された食品由来の有機廃棄物のこと

具体的には、野菜の芯や皮、果物の種、魚の骨、惣菜で使用した廃食油、賞味・消費期限切れの食品などが当てはまる

※2 人体から排出される小便・大便の混合物のこと

有機廃棄物を肥料にする循環型事業「エコデザイン研究所」

- まずは、株式会社エコデザイン研究所の事業について教えてください。

- 私たちは循環型社会を目指し、高知県をメインに四国内で調達した食品加工場の有機汚泥(※3)や汲み取りのし尿汚泥、食品残さといった原料を元にした肥料の製造と販売をおこなう企業です。

※3 事業活動に伴って発生した泥状の物質の総称

し尿処理場や食品工場など有機汚濁された排水を処理する施設・設備で発生する有機汚泥のこと

- 事業を始めたきっかけを教えてください。

-

きっかけは鹿児島県にある株式会社山有の山村社長が来高した際に、社長から菌を使った有機廃棄物の肥料化事業の紹介を受けたことです。その考え方に共感した高知県内の企業・団体が集まり、

2003年に株式会社エコデザイン研究所が生まれました。

皆さんの家庭で出る有機廃棄物は、焼却して最終処分されますよね?

でも、水分が多い汚泥や食品残さを処分すると焼却炉の劣化につながり、その修繕に莫大な費用がかかります。そこで、最終処分ではなく、有機廃棄物をリサイクルするシステムを作ろうという考えで会社が誕生しました。

有機廃棄物を出す側、できた肥料で産物を生産する側、運搬する側などそれぞれの分野の企業・団体が集まり、できたのが株式会社エコデザイン研究所です。

発酵パワーで原料がサラサラの肥料に変身!

- どのように有機廃棄物の肥料化をおこなうのですか?

-

簡単にいうと、食品工場の汚泥や死んだ魚、食品残飯、汲み取りのし尿汚泥などの原料に、バチルス菌(※4)という菌を混ぜることで発酵と分解が行われ肥料になります。

バチルス菌とはタンパク質を好む菌で、とても強力な菌なので、短時間で原料の分解が可能です。

※4 枯草菌という名前で昔から親しまれている微生物で、納豆菌の仲間

人や動物に対する病原性はない菌である

-

食品工場で出る汚泥と、外で見られるような泥とはどのような違いがあるのですか?

また、その他の原料について教えてください。

-

ここでいう汚泥とは、肉、野菜、豆腐、乳製品飲料などの文字通り食品を加工する際に出る有機廃棄物です。食品残さは契約している施設のものや、漁協から運ばれてくる市場に出ない魚です。そして、私たちの日々の生活の中で必ず出るし尿汚泥ですね。

当社では高知市の東部環境センターに集まって処理をおこなったし尿汚泥を回収します。畜産排泄物やその他の有機廃棄物も全て対象です。

このような有機廃棄物から作った肥料が「エコデザインミックス」です。

-

一見普通の土ですね。香りも土の香りがして、元が有機廃棄物だったとは思えないです。

一体どのようにして土状になっているんですか?

-

まずは当社に各所から集まってきた原料が届きます。それらの原料とバチルス菌を混ぜた培地を発酵槽へと投入します。

そこから送風機で酸素を送り込み、重機で混ぜながら発酵の切り返し(※5)を定期的におこないます。発酵中は培地が80度近く温度が上昇して、酵素風呂のような状態になります。 約45日後にはサラサラの土状になっています。届いたばかりの原料は、魚や食品の匂いがしますが、すぐに分解が始まるので匂いもなくなります。そして、発酵が進み水分も抜け、やがて土状になっていくという仕組みです。

約45日後にはサラサラの土状になっています。届いたばかりの原料は、魚や食品の匂いがしますが、すぐに分解が始まるので匂いもなくなります。そして、発酵が進み水分も抜け、やがて土状になっていくという仕組みです。

原料の栄養素に偏りがないよう、発酵の様子を確認しながら重機で何度も混ぜ込んで、バランスの良い肥料になるように心がけています。

原料の栄養素に偏りがないよう、発酵の様子を確認しながら重機で何度も混ぜ込んで、バランスの良い肥料になるように心がけています。

※5 堆肥や有機物を発酵させる過程で、積み上げた肥料をかき混ぜて返すことで、空気を供給し発酵を促進させるための作業

原料を集めるだけでなく分別の徹底が事業の要

- 開業当時に苦労したことなどはありますか?

-

設立当初は、原料を集めることが大変でした。私たちの取組や考え方自体に対する共感や理解を得るのは難しくなかったです。ただ、私たちが肥料にするのは有機廃棄物なので、協力していただく企業側の分別がとにかく大変だったと聞いています。

プラスチックが少しでも入っていたら肥料を製造できないので、分別に協力していただき、周知徹底までに2年ほどかかりました。また、無機物だけでなく醤油や味噌、ソースといった塩分の高いものも肥料として適さないため除外してもらう必要があるんです。

-

有機廃棄物を肥料にするまでに色々な人たちの協力があるのですね。

一般の家庭から出る有機廃棄物を肥料にはできるのですか?

- 現在の状況では、家庭から出る有機廃棄物を回収して、肥料を作ることは難しいです。というのも、家庭から出たものを活用する場合は、全家庭が細かく分別する必要があり、現実的ではないです。しかし、できるだけ分別を意識していただき、資源循環の輪が広がっていけばいいなと思います。

栄養価が高く農作物にも良いこと尽くしの肥料

- エコデザインミックスと従来の肥料との違いを教えてください。

- エコデザインミックスは食品等の原料のみで肥料に仕上げているので、栄養が優れていることが魅力です。栄養価が高いということは少量で畑への効果が得られます。

- 利用した農家さんからの反響はいかがですか?

-

少量で土に栄養が与えられるだけでなく、魚由来のアミノ酸もたっぷり入っているので、「農作物の糖度が上がった」や「味が良くなった」、「肥料代が安くなり助かった」というお声をいただいています。また、土壌改良に繋がったり、収穫量がアップしたといった嬉しい声がたくさん届いています。

ここ数年は特に肥料価格が高騰し、農家さんのご負担が増えているので、その軽減にも役立っています。高知県内で流通している多くの肥料は、県外で生産され高知県に運ばれてきているので、価格も輸送等に係る環境負荷も大きく、弊社の肥料はその低減にも繋がっています。

使用していただいている農家さんをはじめ、原料を提供してくださっているすくも湾漁業協同組合の組合員様で兼業農家をしている方、スーパーマーケットの契約農家さんなどにも資源循環の輪が広がっています。

- どういった想いで商品を作っていますか?

-

この事業に携わるようになり「焼却する有機廃棄物を減らしたい」という考え方になっていきました。20年間で約15万トンの有機廃棄物を再生可能な資源として活用しており、高知県全体の焼却量削減に貢献していることにも誇りを持っています。

有機廃棄物として処分されていたものが、肥料に生まれ変わり私たちの命を支える野菜や果物が育てられ、それを頂くという流れは、まさに命の循環です。原料も喜び、原料を提供してくださっている皆様も喜び、農家さんも喜ぶ世界を目差して、一人でも多くのお客様に「役立って」と願って商品を作っています。

- 今後の展望を聞かせてください。

-

2025年1月から新商品「エコ作くん」を販売することとなりました。

これまでの「エコデザインミックス」は粉状の肥料のみを販売していましたが、サラサラすぎて風に飛びやすく、散布する人の服にも付いてしまうという声が上がってきていたので、使いやすいペレット状の商品にしました!これにより、利便性が向上したので、多くの方々に商品を知っていただき、実際に利用していただくことで、さらなる資源循環の取組の拡大につながることを期待しています。 また、当社の取組としては、クリーンエネルギー導入の検討をしています。現在、発酵の際に送り込む酸素は電気を原動力にしていますが、その消費エネルギーをなんとかクリーンエネルギーで賄いたいのでシート状の太陽光発電導入を考えています。

また、当社の取組としては、クリーンエネルギー導入の検討をしています。現在、発酵の際に送り込む酸素は電気を原動力にしていますが、その消費エネルギーをなんとかクリーンエネルギーで賄いたいのでシート状の太陽光発電導入を考えています。

こうした取組を通じて、さらにエコな会社となるとともに、生産者さんの支えとなり、高知県の食品を余すことなく循環させていく企業を目指したいです。

取材に訪れた日は、宿毛からトラックいっぱいの魚が届いていました。食品残さだけでなく、し尿汚泥も何もかもが生まれ変わり、巡り巡って私たちの手に野菜となって届く、大きな地産地消の輪を知ることができました。

もっとエコデザイン研究所の取組について知りたい方は、製造場の見学も受け付けているとのことですので、「生産→消費→排出→肥料化→生産」と循環するサイクルの処理プロセスをぜひご覧ください。