お話をしてくれた方

村田 亮さん

株式会社 太陽 E&A事業部 環境営業課 主任

宮﨑 みゆきさん

株式会社 太陽 E&A事業部 環境営業課 主任

今回は、「耕うん爪(つめ)」という田畑を耕すために必要な農業用機械の製造販売において、全国シェア率40%を誇る株式会社太陽さんにお邪魔しました。

E&A(※1)事業部主任・村田亮さんと宮﨑みゆきさんから「環境への配慮」をテーマに作られた「TAIYO ECOシステム」について教えていただきます。農業用機械を取り扱う企業が取り組む「環境配慮」の製品とはどのようなものなのでしょうか?

※1 「Environment(環境)&Agriculture(農業)」の略

️使用済みの食用油を再資源化する「TAIYO ECOシステム」

- まずは、株式会社太陽さんの事業内容を教えてください。

-

大きく分けて3つの事業がございます。

1つ目は部品事業で、田畑を耕し整えるための「耕うん爪」の製造販売などを行っています。

2つ目は製品事業で、野菜の選別機や洗浄機などの農業に関連したアグリ機器(※2)や、農業用機械に取り付けて使うアタッチメント(付属機械)の製造販売もおこなっています。

そして、3つ目となるのがE&A事業部が取り組む「環境事業」です。「環境への配慮」をテーマにした装置「TAIYO ECOシステム」を製造販売しております。

※2 農業(アグリカルチャー)に関連する機械や設備のこと

農作業の効率化や省力化、収穫量の向上、品質管理などを目的として使用される機器

-

1つ目と2つ目は「農業」に関わる事業で、3つ目は「環境への配慮」がテーマの事業なんですね。

それでは、E&A事業部を立ち上げられた経緯を教えてください。

-

当社は1953年に太陽鍛工(株)として設立以来、耕うん爪の製造を行い、爪の品種は2,000種以上、日本国内でのシェア率は40%で、全国の土づくりに貢献することを目指して事業を展開してまいりました。

そうしたなか、昨今は地球温暖化や生物多様性の減少などを受けて、環境問題が世界共通の課題となっております。当社の製品は農業に関するものなので地球環境とも関わりがあると考えておりました。事業を推進していく中で、当社の持つ技を農業以外の分野でも生かし、環境問題対策に貢献できるものはないかと考え、E&A事業部を立ち上げることとなりました。そして開発されたのが、TAIYO ECOシステムなんです。

-

TAIYO ECOシステムはシリーズ化されていると聞いています。

主力製品は「マルチオイルボイラシステム」という製品とのことですが、どのような装置で、どういったところに導入されているのですか?

-

「マルチオイルボイラシステム」は、食品加工工場などで大量に発生する廃食油(※3)を、その場で再資源化するための装置です。再資源化された廃食油は、工場などの生産ラインを動かすための熱源として必要となる、ボイラ機器を動かすための燃料として100%再利用することができます。

導入先としては皆様もご存知の食品大手メーカー様も多く、揚げ油を大量に使用する冷凍食品の工場などに導入されています。

また、身近にある工場ですとコンビニエンスストアや学校の給食センター、また、芋けんぴの製造所にも導入実績があります。

※3 使用済みの食用油

️使用済み食用油は簡単に燃料にはならない!

- 廃食油は燃料として、そのまま使うことはできないのですか?

-

そうですね。一般的にボイラ燃料として使われるのは、ガス、石油、石炭などの化石燃料で、近年は環境に配慮して木材などの植物資源や、廃棄物を再利用したバイオマス燃料(※4)も増えています。

ただ、食品加工工場から出る廃食油は、水や食材が混入しているケースが多く、安定燃焼が難しく、油の性状や混入物の影響により設備の故障などを引き起こす原因となるため、ボイラ燃料として利用されることは少なく、廃食油は処理業者様が回収して、飼料用などに再資源化される事が主流でした。

※4 植物や動物などの生物由来の資源(バイオマス)を原料として作られる燃料

再生可能なエネルギー資源であり、環境への負荷を抑える特徴がある

-

油なので、簡単に燃料として活用できるようなイメージでしたが、そうではないんですね。

装置を開発するにあたって苦労された点はありますか?

-

一口に廃油といっても植物系・動物系・鉱物系廃油などさまざまな油種があり、それぞれの工場によって油に混ざる混入物にも違いがあります。つまり、同一の油は存在しないという事です。ありとあらゆる廃油の再資源燃料化を実現するために装置の開発をおこなわなければいけない点に苦労しました。

まさにトライアンドエラーを積み重ねた上に実現した装置です。

- それぞれの油のパターンや使用状況などに対応するための開発の末に実現した装置なんですね。まさに挑戦の連続ですね。

-

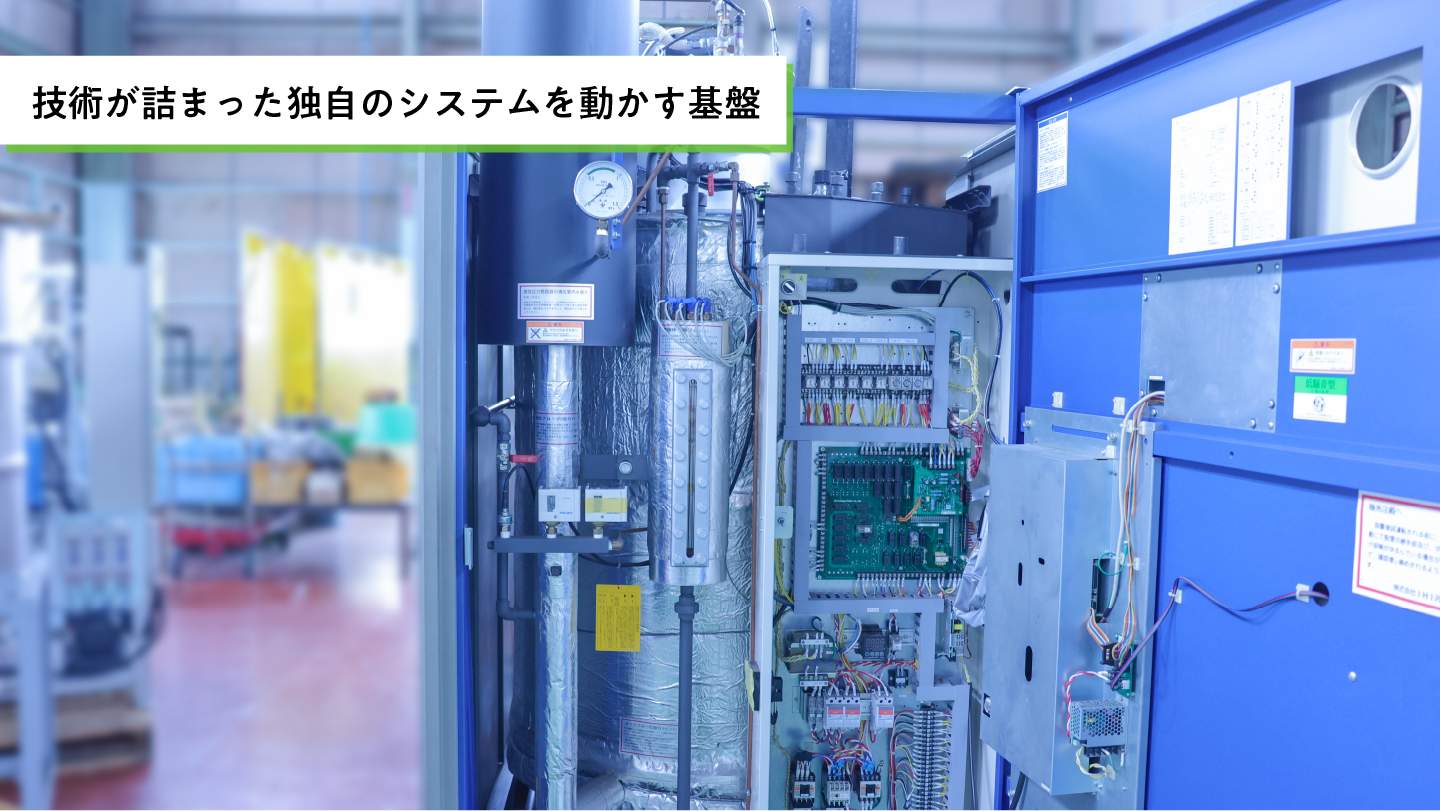

そうですね。難燃性廃油の燃料化に向けて、まず開発に取り組んだのは、エマルジョン燃料技術の開発です。エマルジョン燃料とは、水分と油分を撹拌(※5)し、油の中に水分を分散させることで「乳化」させた燃料のことです。エマルジョン燃料の安定燃焼を可能にした「マルチ燃料対応バーナー」を開発し、燃焼技術が確立されました。その燃焼バーナーとボイラメーカーとのマッチングにより廃油焚きボイラが誕生しました。他にも、遠心分離方式や濾過(ろか)によって油から混入物を除去する装置、自動供給に対応できるタンクなど周辺機器の開発もおこないました。

装置の導入のご相談をいただきましたらその工場へ出向いて状況を確認し、実際の廃食油を使用して性状や混入物の調査、燃焼試験などの油種調査をおこなった上で、その工場の廃食油や環境に適した設備設計をおこない、ボイラと周辺機器を組み合わせて「マルチオイルボイラシステム」として提案を実施しています。

※5 液体または粉粒体をかき混ぜることに対する呼称

-

それぞれの工場に合わせて機器の組み合わせを変えているのですね。

太陽さんが長年培ってきた開発力と製造技術があるからこそ実現できるシステムですね。

️高知生まれのECOな装置をもっと知ってもらいたい

- 「マルチオイルボイラシステム」を導入することによって、CO₂(二酸化炭素)排出量はどれくらい削減できるのでしょうか?

-

当社がおこなった試験では、年間18万リットルの廃食油が排出される工場で、20万リットルのボイラ燃料を使う装置と比較すると、マルチオイルボイラシステムでは約486トン(※6)のCO₂(二酸化炭素)が削減できます。

また、ボイラ燃料費のコストカットになる点もメリットとなっています。

※6 約486トンのCO₂は、スギ約55,801本が1年間に吸収するCO₂量に相当

- 環境に配慮したE&A事業部に、ご自身が携わっていることについてどのように感じられていますか?

- E&A事業部に配属されて2年が経ちましたが、環境分野の知識や製品製造に関する学びは広大無辺にあると感じています。持続可能な社会の実現に向けてはまだまだ課題はありますが、環境改善に大きく寄与している実感を得ています。

-

機器の構成や制御関係も複雑ですし、お客様の設備や廃食油によってシステム構成が異なるため、全く同じシステムは存在しません。E&A事業部は、現在は15名ほどの小さい組織ですので、メンバー一人ひとりの責任や要求されるレベルは高いと考えています。

また、システム提案、納品試運転、アフターサービスなど社外での業務が多くあり、「会社の代表である」という強い意識を持って業務に当たる必要があります。

責任感やプレッシャーは感じますが、社会的にも必要とされている環境分野の事業はやりがいを感じますし、自分自身の成長を実感できるものでもあると感じています。

お客様から「ありがとう」と言っていただけた時は、「この事業に携わっていて良かったな」と実感します。

- 最後に今後取り組んでいきたいことを教えてください。

-

廃油の再資源化を促進していくためにも、多様なニーズに対応できる安心で安全な装置をつくり、今後も持続可能な資源の有効活用をご提案していくことを目指しております。

また、こうした環境に配慮した装置があること、それを高知の企業が開発製造していることを一般の方にも広く知っていただき、環境について考えるきっかけとなれば嬉しく思います。

私たちが、普段の生活で目にする機会はほとんどない装置ですが、冷凍食品の工場や学校の給食センターなど、私たちにとって身近な食品をつくる場に導入され、環境保全の一役を担っていることが分かりました。

株式会社太陽さんは、社員のみなさんが自発的にペットボトルキャップの回収を行い、世界の子どもたちへポリオワクチン接種を広げるボランティア活動にも取り組んでいるそうです。事業以外でも、こうしたSDGsの取組をされていることは、素晴らしいと感じました。