お話をしてくれた方

鎭西 寛旨さん

ひだか和紙有限会社 代表取締役

「カゲロウ(※1)の羽」と呼ばれている「土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)」は、厳選された良質なコウゾ(※2)を原料に、極限まで薄く漉かれた土佐和紙(※3)の一種です。光を通すほどの透明感と柔軟性を持ち、文化財の修復など繊細な用途に用いられることから、世界的にも高く評価されています。

もともとは手漉き(※4)によって受け継がれてきた技術ですが、時代の変化や機械漉き(※5)の普及により、職人の数は徐々に減少しています。一方で、機械漉きは高い再現性と技術力によって高い品質を実現し、土佐典具帖紙の需要と文化的価値を今も支え続けています。

今回は、その技術を通じて伝統を未来へと繋ぐひだか和紙有限会社の代表取締役・鎭西 寛旨さんにお話を伺いました。

※1 見た目はトンボに似ている昆虫でカゲロウ目の昆虫の総称

体は繊細で、腹端に長い尾が2〜3本あり、羽は透明で幅の広い三角形をしている

※2 クワ科の落葉低木で、ヒメコウゾとカジノキの雑種

樹皮が和紙の材料となるため、毎年秋ごろに根元から切られる

※3 コウゾ(楮)、ミツマタ(三椏)、ガンピ(雁皮)などの植物を原料にする和紙

※4 職人の手作業によって一枚ずつ漉かれる和紙

※5 機械によって効率的に生産される和紙で、どれも均一な品質を提供できる

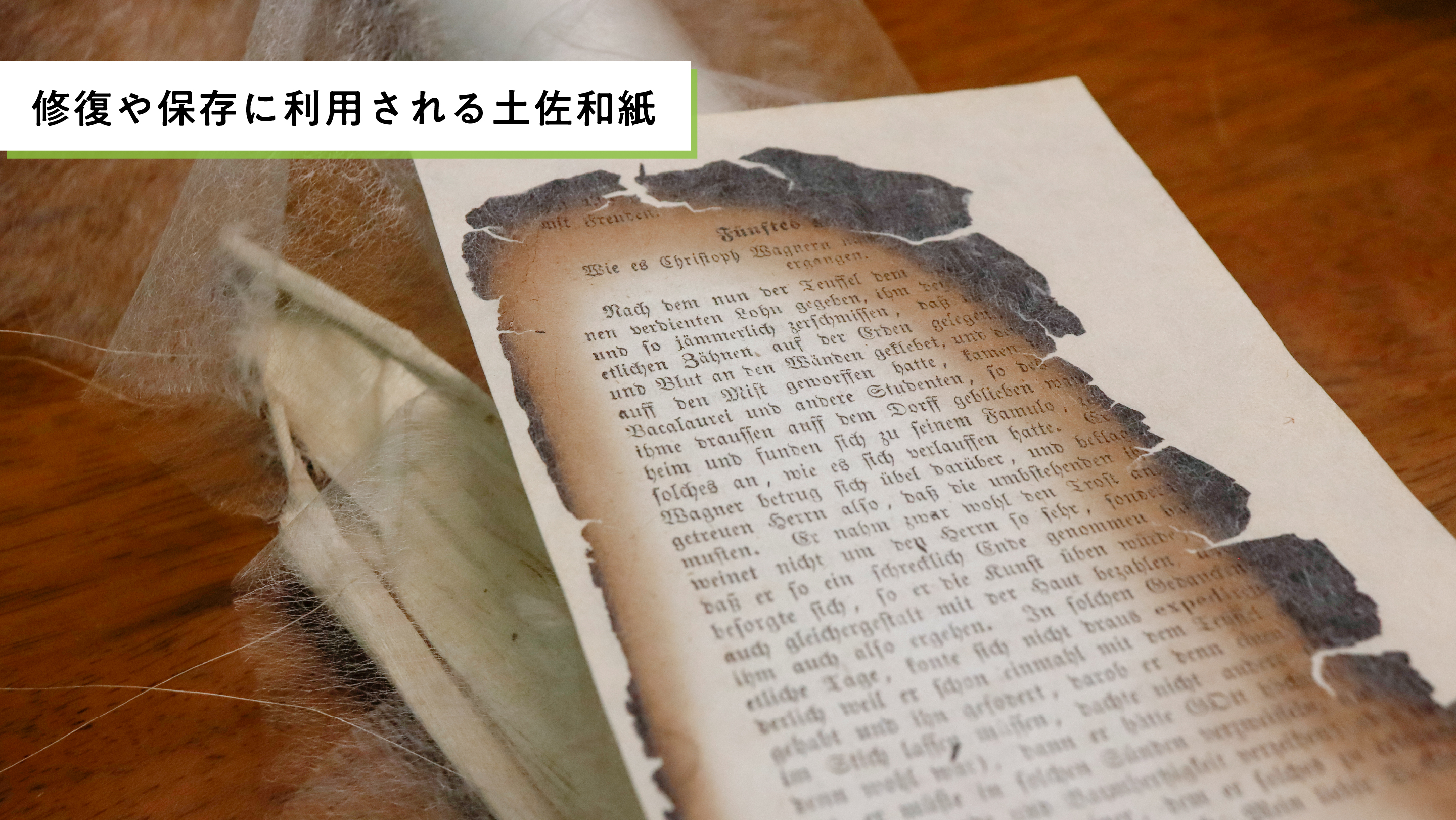

誰もが知るブランドや文化財の修復に使われる土佐和紙を製造する会社

-

- まずは、ひだか和紙有限会社の事業内容を教えてください。

-

私たちはコウゾという紙の原料のみを使い、機械漉きで土佐和紙を製造しています。

身近なラッピング用の和紙から始まり、和風照明などのインテリアや修復用紙として国内外に向け土佐和紙を作っています。特に、近代日本の歴史的書物や絵画などの保存状態が海外のものより圧倒的に良いと注目を受けるようになってからは、文化財の修復用紙としての需要が大きく高まりました。国内の文学館、博物館、図書館はもちろん、イギリス、スペイン、ポルトガル、オーストラリアなど海外の機関からの依頼も増え、現在、売上の4割が海外からの依頼が占めています。

-

「文化財の修復や保存」と聞くと、かなりニッチな世界に感じます。

なぜ土佐和紙が文化財の修復や保存に適しているのでしょうか?

-

昔のインクは乾きにくかったため、インクが滲みにくくするために紙の酸性度を下げて作られており、酸性が紙の繊維に影響して劣化しやすくなっていました。そのような書物のなかには重要な文化財等も含まれており、歴史的な文化財を守るために、土佐和紙の薄さを活かして紙の裏と表を貼り合わせ、保存や修復の役割として世界から必要とされています。厚い紙で修復すると、文化財そのものが分厚くなってしまうので、薄い土佐和紙が適しているとされています。

-

土佐和紙にそのような活用方法があったのですね。

ひだか和紙有限会社では、どのようにして和紙を製造していますか?

-

製造する和紙の用途に応じて、国産品や輸入品のコウゾを使い分けています。

一般的な和紙の製造過程は、大きく5つのステップがあります。

①コウゾを切り、蒸してから皮を剥ぎ、煮詰める。

②煮詰めたコウゾを水洗いし、傷を探し、ちり取りをする。

③コウゾを丁寧にほぐし、一本一本の繊維の状態にする。

④繊維状態になったコウゾは、黒みを帯びた茶色のため漂白をする(しない和紙も多い)。

⑤ねり(※6)を加えてミキサーのような機械で攪拌(※7)し、繊維をドロドロの状態にする。

このような過程を踏まえて機械で紙を漉き、薄く丈夫な土佐和紙が作られています。

※6 原科溶液の粘度を高めるためのもので、接着力はまったくない

※7 液体または粉粒体をかき混ぜることに対する呼称

土佐和紙を作りながら環境負担の低減に取り組む

- 和紙の製造が環境保護にどのように繋がっていくのでしょうか?

- まず、「責任ある原料調達」をおこなっていることです。私たちの使うコウゾは、国産のものはもちろん、輸入製品に関しても国際的に認められた環境や社会基準を満たし、管理された森林から調達するようにしています。

- コウゾなら、なんでも良いというわけではないんですね。

-

はい。また、製造する上で発生する端材(※8)は廃棄せず、もう一度紙にして再利用し、自社の包装紙などに活用しています。さらに、紙漉きには大量の水が必要ですが、使用後の水は適切な排水処理をおこない、きれいにして川に戻すだけでなく、その過程で取り除かれた細かな繊維(端材)も回収し、和紙の原料として再利用するなど、環境負荷の低減にも努めています。

※8 木材を必要な資材にするために切り取った余分な部分

-

- コウゾを煮たり、水にさらしたりするだけでも大量の水を使いますよね。

-

そうですね。さらに大切にしていることは、機械漉きでありながら、基本的には人力の工程がほとんどということです。コウゾを水で洗い、不純物を取り除いたり、コウゾの繊維を均一にほぐしたりと、機械漉きの工程に辿り着くまでのほとんどが人の手によるものです。

この作業を丁寧にすることで、繊維一本一本がきれいにバラバラになり、高品質な和紙となるのです。

私たちが大切にしている素材や製造のこだわりが、環境保護にも繋がっていると考えています。

️世界に向けた発信にシフトしていく企業

- 売上の4割が海外からの依頼だと伺いましたが、今後さらに世界に向けてのアピールを考えていますか?

-

土佐和紙の品質に対する注目はもちろんですが、欧米やヨーロッパは環境保全への意識がとても高いので、そういった企業からの利用条件を満たすためにも、当然の取組として環境配慮を提示することで、私たちの和紙が環境に良いとPRできます。

また、サステナビリティの宣言をすることで、私たちの覚悟も固まりました。もちろんそれは、代表である私だけでなく、社員にも共有しています。作るだけでなく、自分たちの作った製品が何になっているのかを共有することで、作り手の誇りにも繋がっていると感じています。

- 取組を発信されているとのことですが、製造工程は見学できますか?

- 一般の方の見学はお断りしておりますが、関連機関の方々やお取引様は実際に和紙を使用する方々が世界中から見学に来ます。製造工程を見てもらうだけでなく、廃液や廃材の利用方法なども伝えることで、私たちの和紙を安心して使ってほしいと伝えています。

- 最後に、今後の展望や挑戦したいことを教えてください。

- 今後は、先祖返りをして、手漉き和紙を作りたいですね。今、改めて手漉き和紙のニーズを感じています。量産的な部分は機械でおこない、手漉き和紙で良いものを作ることで、製造量は増えますが、CO₂(二酸化炭素)排出量は増えないという理想的な会社になれると考えています。

伝統的な製法で土佐和紙を作りながら、原料・生産品の端材のリサイクルに貢献する「ひだか和紙有限会社」。エネルギー効率の高い設備への投資や生産プロセスの改善だけでなく、従業員への環境保護の考え方の共有など、さまざまな取組を伺うことができました。

世界一薄い和紙の製造の裏側では、美しい伝統技術だけでなく、環境に優しい工程があり、持続可能な方法で生産されている価値あるものだと再認識することができました。