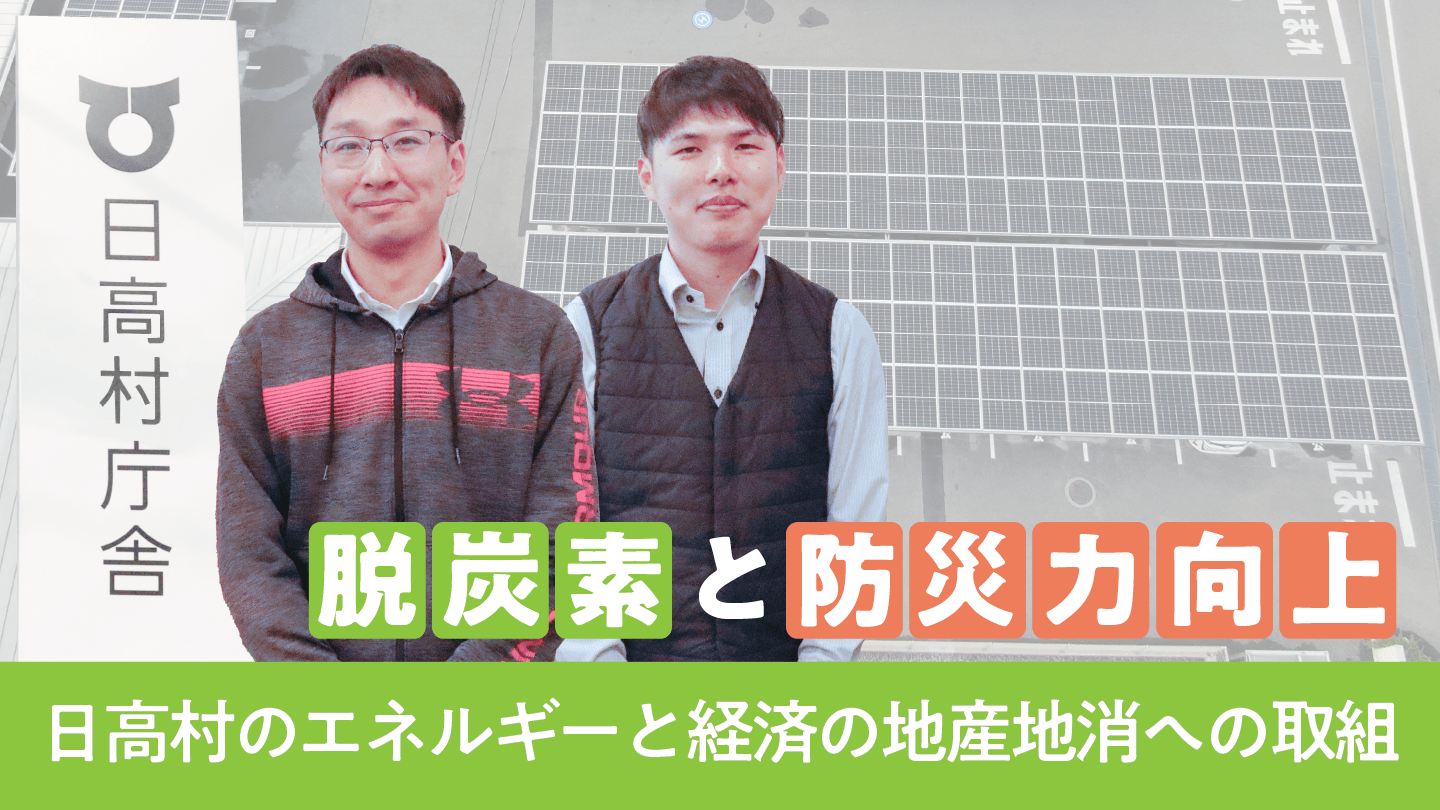

お話をしてくれた方

山田 雄也さん

日高村役場 産業環境課 主幹

吉川 暢一さん

日高村役場 産業環境課 主事

自治体新電力会社を中心とした「地産地消の脱炭素」に向けて

再生可能エネルギー(※1)の導入や脱炭素化を通じて、地域の課題を乗り越え、暮らしを豊かに変革していく「GX(Green Transformation)」。この潮流のなかで、日高村は須崎市とともに環境省の「脱炭素先行地域(※2)」に選定されました。

日高村の特産品である高糖度トマト「シュガートマト(※3)」を支える温室農業、そして災害時に地域を守る公共インフラに再生可能エネルギーを活かす取組が進んでいます。その取組を支えるために設立された、地域主導の自治体新電力(※4)「高知ニューエナジー株式会社」。

今回は、日高村の農業、防災、そしてエネルギーの未来について、日高村役場産業環境課の山田 雄也さん、吉川 暢一さんにお話を伺いました。

※1 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂ (二酸化炭素)が増加しないエネルギー源

※2 2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO₂(二酸化炭素)排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなる

※3 全国でも屈指のフルーツトマトの産地として知られている日高村で誕生した糖度が8以上の高糖度のフルーツトマトで、甘さと酸味のバランスが良く、深みのある味わいが特徴

12月〜6月中旬にかけて収穫されている

※4 2016年の電力自由化によって電力供給事業に新規参入し、地域内の発電電力を最大限に活用して、主に地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給し、自治体が出資している電力会社

日高村の脱炭素の柱は「公共施設」と「農業」

-

- 日高村で取り組んでいる脱炭素の取組について、概要を教えてください。

-

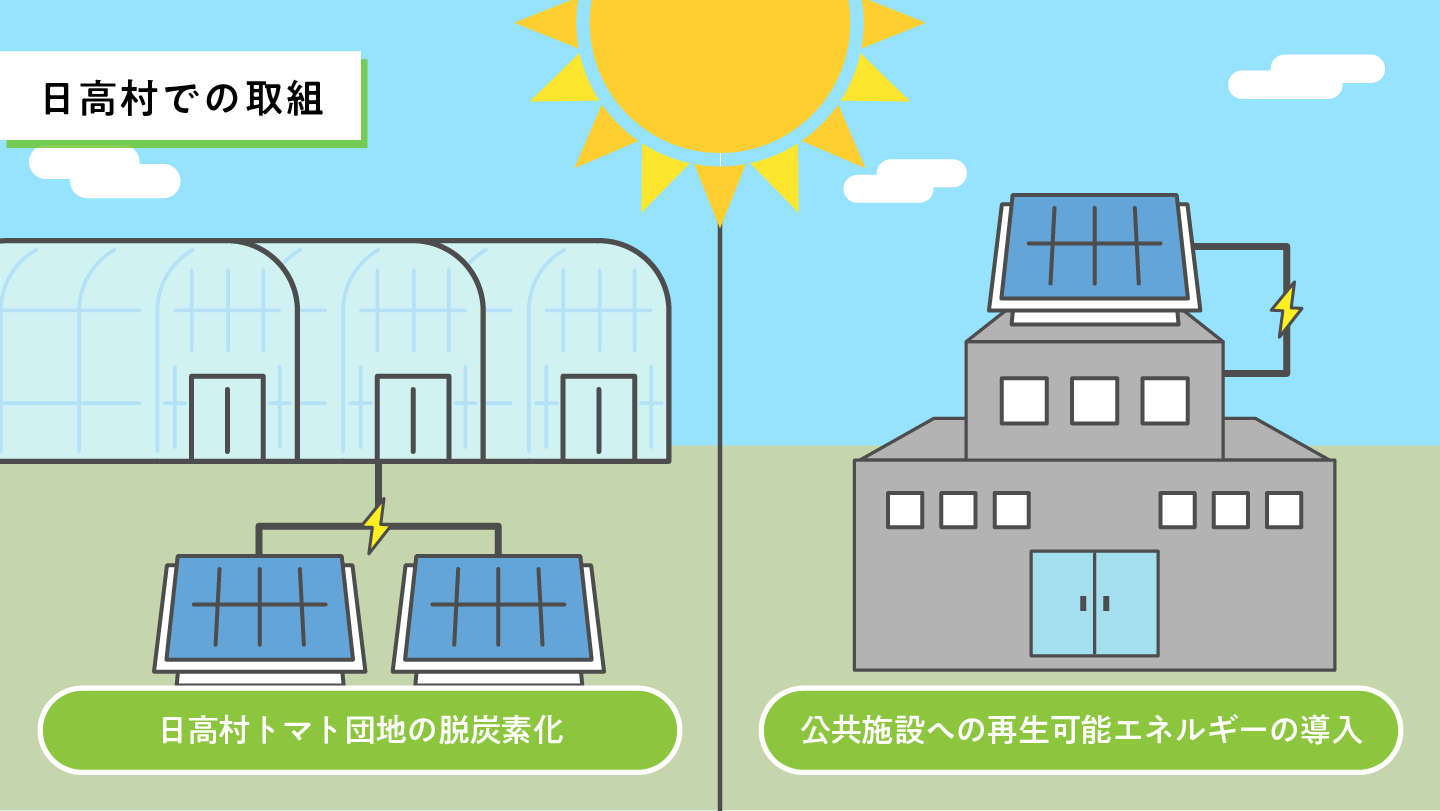

日高村が脱炭素事業として進めていることは、大きく分けて2つです。

1つ目が、「日高村トマト団地の脱炭素化」です。2つ目は、「公共施設への再生可能エネルギーの導入」です。どちらも、日高村ならではの気候を活かした取組となります。

-

- なるほど、日高村らしい取組ですね。それぞれについて、詳しく教えてください。

特産品の「シュガートマト」を支えるハウス農業も脱炭素へ

- まずは、「トマト団地の脱炭素化」について教えてください。

-

日高村ではトマトの生産が盛んで、特に糖度の高い「シュガートマト」は日高村の特産品です。日高村役場の周辺にはビニールハウスが連なる「日高村トマト団地」が広がっており、12月から6月中旬にかけて全国へ出荷されています。

-

冬にも出荷されているんですね。

寒い時期にも栽培できる環境を保つには、相当なエネルギーが必要なのでは?

- おっしゃる通りです。外気温が朝晩で氷点下になるような冬場では、ハウス内の温度を12〜13℃程度に保つ必要があり、現在は重油を使用してハウス内を温めています。燃料代が高騰している今、農家さんにとっては負担が大きく、CO₂(二酸化炭素)排出も課題になります。

- そこで、太陽光発電の電気を使って加温する新しい仕組みを導入しようとしています。ハウス設備への電化を検討しており、トマト団地内の荒廃農地に太陽光パネルを設置し、発電された電気をハウスに供給することで農業の省エネ化を目指しています。

- 荒廃農地の有効活用にも繋がりますね。

- そうですね。脱炭素と地域活性化を一体で進めていける点が、この取組の魅力だと思います。

脱炭素と同時に災害にも備える日高村のインフラ

- 2つ目の、「公共施設への再生可能エネルギーの導入」について教えてください。

-

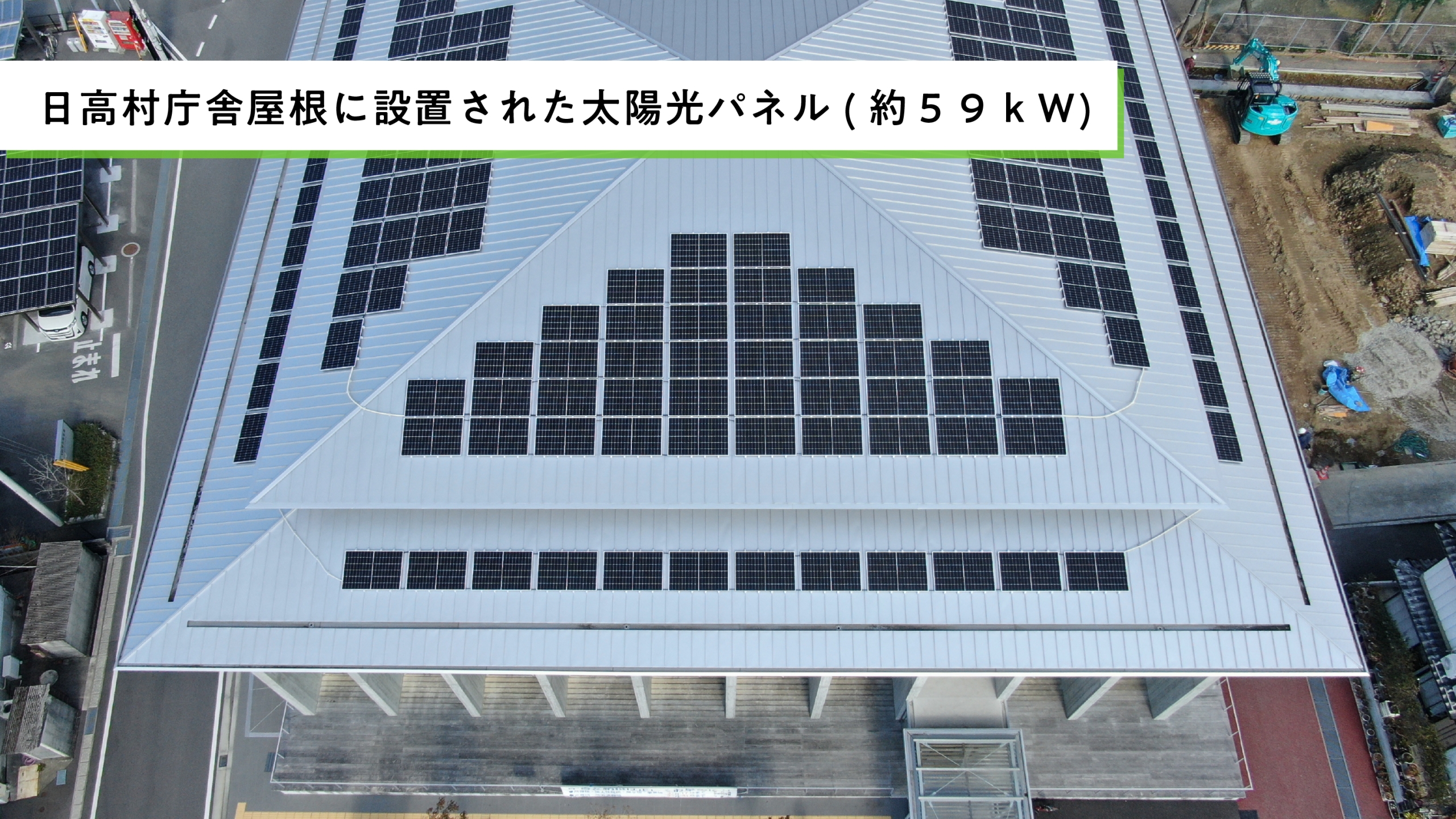

現在、日高村内にある12か所の公共施設へ太陽光パネルを設置する予定です。日高村役場庁舎の屋根も、2025年2月末に約59kW(キロワット)の太陽光パネルの整備が完了しました。その他にも、日高村総合運動公園や加茂小学校など、日高村役場以外にも2024年度から工事をおこなっています。

-

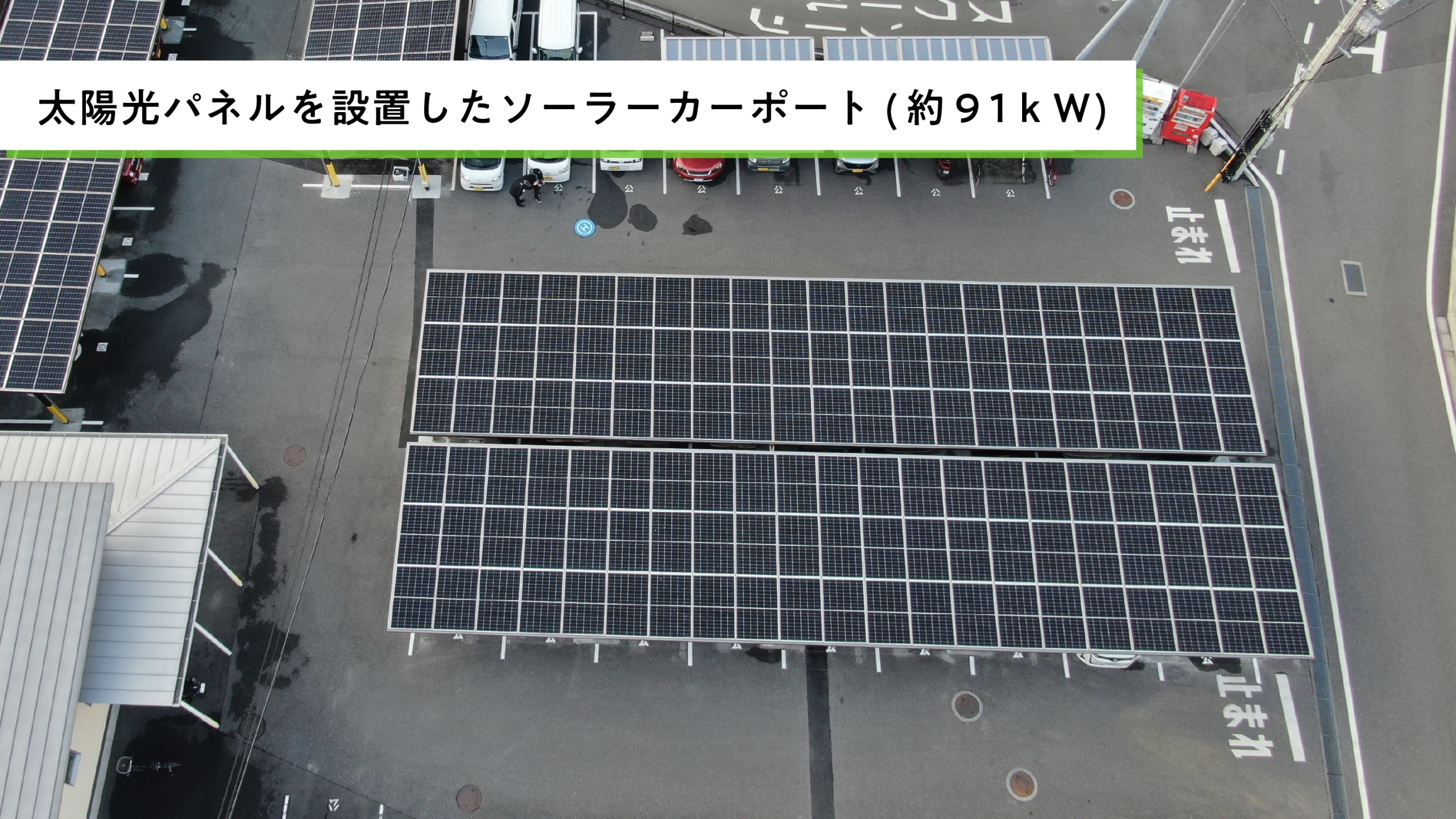

日高村役場庁舎の横にある公用車駐車場には、約91kWのソーラーカーポート(※5)も完成しています。発電の試算では、日高村役場庁舎の屋根に設置している太陽光パネルとソーラーカーポートを合わせて、日高村役場全体の約38%の電力を賄える予定です。そのため、災害時にも太陽光発電を活用して防災対策に必要な消費電力も一部賄うことで、脱炭素と防災を同時に進める狙いです。

※5 屋根に太陽光パネルを設置して、太陽光発電ができる車庫

- 停電時の備えにもなるというのは、村民の方の安心にも繋がりますね。

- 太陽光発電を設置している施設は、災害時に避難所としての機能をこれまで以上に強化することができます。

市町村が出資する電力会社が「エネルギーの地産地消」を後押し

- こうした取組は、どのように日高村の中で推進されているのですか?

-

中心となって進めているのは「高知ニューエナジー株式会社」です。日高村が脱炭素先行地域に選定されるよりも前の2020年に、日高村、須崎市、地元金融機関、高知県内外の民間企業等と共同出資をして自治体新電力会社を設立しました。

設立の目的は、「エネルギーの地産地消」です。従来は、電力を村外から買い、村外にお金が落ちている仕組みになっていました。それを、「地域で作った電力を地域で消費できたら、村内でエネルギーも経済も循環する」という考えで始まりました。

- 会社設立から約5年(2025年現在)が経ちますが、何か効果は見られましたか?

- すでに多くの公共施設で電力会社を高知ニューエナジー株式会社に切り替えていますが、以前よりも安く電気が供給されるようになっています。

- 高知ニューエナジー株式会社は、太陽光発電にも本格的に取り組んでいくとお聞きしましたが、実際に進めていることはありますか?

-

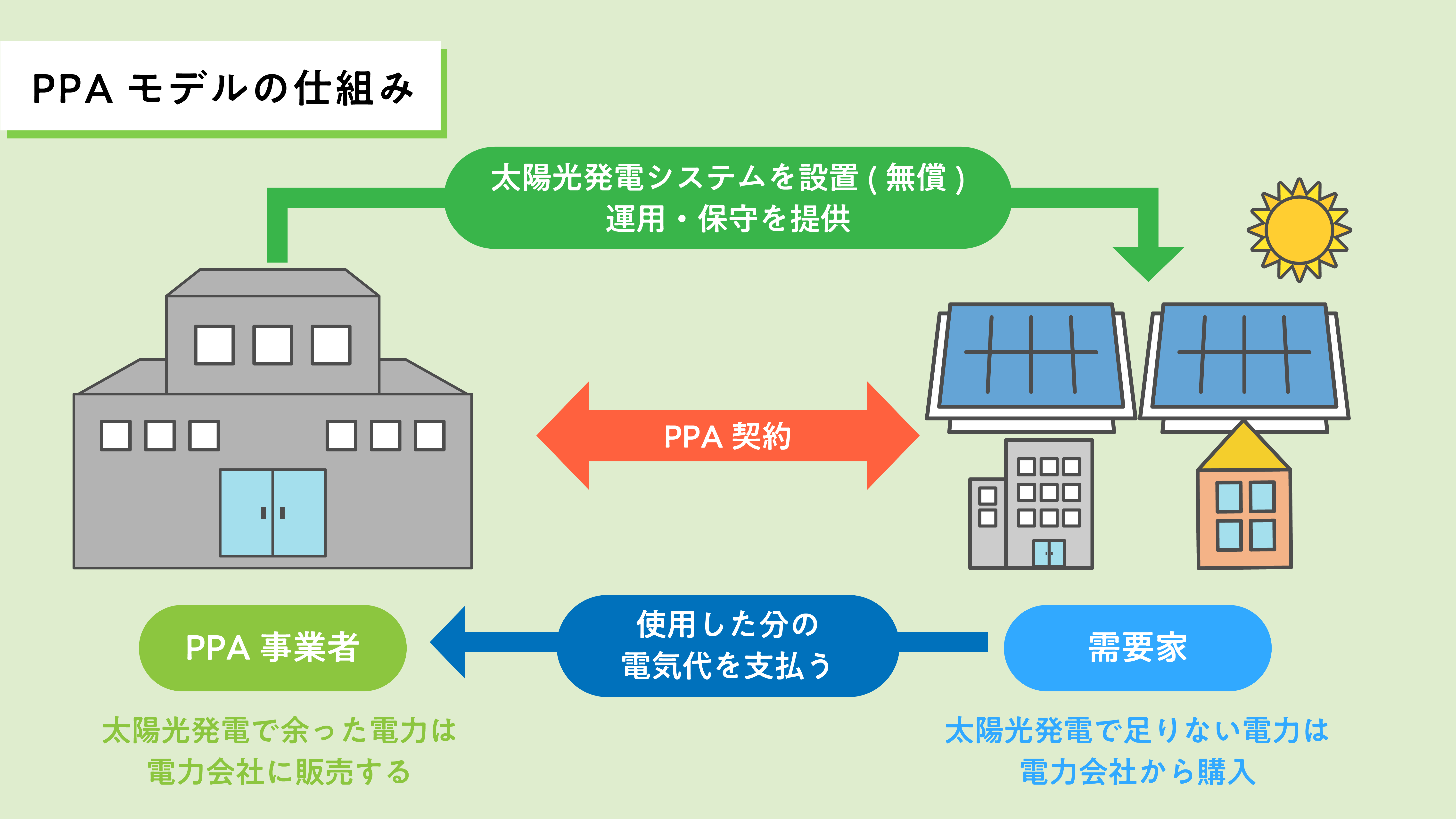

須崎市と日高村が「脱炭素先行地域」に選定されたことをきっかけに、高知ニューエナジー株式会社は、これまでの売電事業に加えて、2023年度から公共施設における新たな太陽光発電事業(PPAモデル)(※6)にも取り組んでいます。2023年度は太陽光パネルの設置設計を、2024度からは実際に太陽光パネルの整備工事を進めているところです。

将来的には、利益を地域に還元しつつ、新規就農を支援することで、日高村近隣を含めた経済の活性化を目指していきます。

※6 Power Purchase Agreementの略称

PPA事業者が需要家の保有する施設の屋根や遊休地を借りて太陽光発電システムを設置し、発電した電気を需要家が利用することで再生可能エネルギーを利用する割合を増やし、CO₂(二酸化炭素)排出を削減する仕組み

日高村の地域活性化を見据えた未来への展望

- 最後に、「日高村」としての今後の目標を教えてください。

-

日高村は山と川に囲まれた地形なので、これまで何度も水害に見舞われてきました。そのため、台風や大雨の際に電気が止まってしまうことも多く、災害時の電力確保に課題がありました。

今回お話しした脱炭素の取組は、「CO₂ (二酸化炭素)を減らす」という環境面だけの目的ではなく、高知ニューエナジー株式会社を中心に、エネルギーも経済も地域の中で循環する仕組みを作るという目的があります。

また、太陽光発電を整備していくことで防災能力の向上にも繋がると思っています。太陽光発電は、災害時にも発電ができるので、脱炭素化だけではなく、「防災力」の向上にも繋げていけたらと考えています。

特産品であるシュガートマトの栽培をはじめとする農業の脱炭素化や、自治体新電力会社によるエネルギーの地産地消の推進を通じて、地域経済の循環にも貢献しています。脱炭素、経済、防災の各側面をバランスよく結びつけて進める日高村の姿は、地域課題と気候変動対策の両立を図る先進的なモデルと言えるでしょう。